はじめに

2026年が幕を開け、日本の医療界は大きな転換点を迎えています。

30年ぶりとなる大幅な診療報酬プラス改定が決定する一方で、公立病院の赤字は深刻化し、現場の「質」と「経営」の両立が厳しく問われています。

本記事では、2026年1月第一週の最新ニュースに基づき、行政動向からAI・先進医療の社会実装、さらには海外の肥満薬市場の激変まで、今知っておくべき重要トピックを網羅しました。

多忙なビジネスパーソンや医療関係者の皆様が、限られた時間で2026年の医療経営の羅針盤を掴むためのヒントをお届けします 。

Kota

Kota

35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。

9年間医療事務として外来・入院を担当。

毎月約9億円を請求していました。

現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。

投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。

趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。

Twitterはこちら

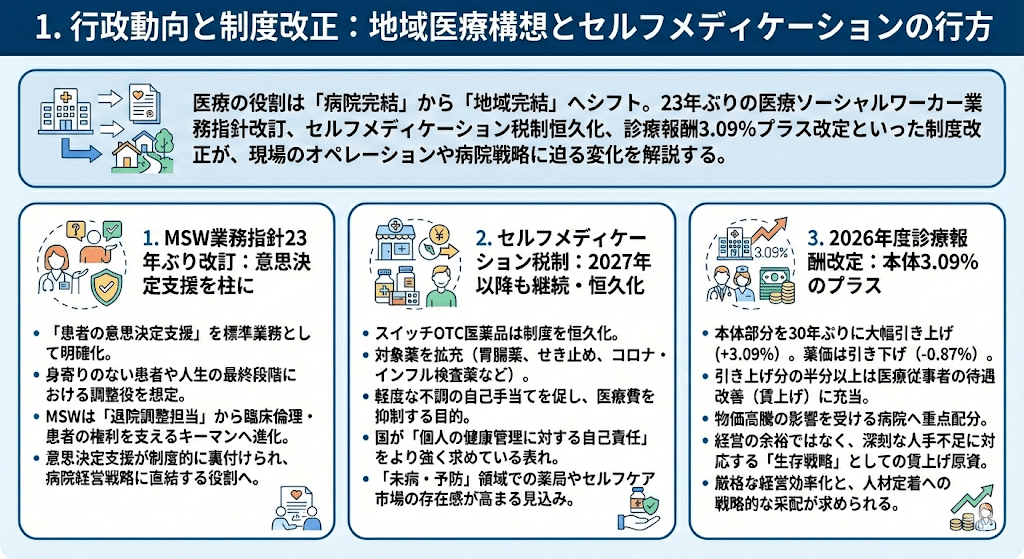

行政動向と制度改正:地域医療構想とセルフメディケーションの行方

人口減少社会において、医療の役割は「病院完結」から「地域完結」へと明確にシフトしています。

本セクションでは、23年ぶりに改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針や、患者の自己責任を促すセルフメディケーション税制の恒久化、そして3.09%のプラス改定が決まった診療報酬の最新情報を整理します。

これらの制度改正が、現場のオペレーションや病院の存立戦略にどのような変化を迫るのかを、コンサルタントの視点を交えて解説します。

厚労省、医療ソーシャルワーカーの業務指針を23年ぶりに改訂。意思決定支援を柱に据える

厚生労働省は、医療ソーシャルワーカーの業務指針を23年ぶりに改訂しました。

今回の改訂で最も注目すべきは、標準的な業務として「患者の意思決定支援」が明確に位置付けられた点です。

具体的には、身寄りのない患者の入院治療や人生の最終段階における医療・ケアにおいて、MSWが医療チームの一員として調整にあたることが想定されています。

また、MSWが所属する医療機関や地域社会に貢献できるよう、体制整備を指針の柱の一つとして格上げしました。

今回の改訂はMSWを「単なる退院調整の担当者」から「臨床倫理や患者の権利を支えるキーマン」へと進化させる大きな転換点になると見ています。

これまでは属人的なスキルに頼りがちだった意思決定支援が、制度的な裏付けを得たことで、病院経営におけるMSWの役割はより経営戦略に直結するものへと変化していくでしょう。

セルフメディケーション税制が2027年以降も継続。一部品目の恒久化と対象薬の拡充が決定

政府は、市販薬の購入額の一部を所得控除できる「セルフメディケーション税制」について、2027年以降も継続する方針を固めました。

医師の処方箋が必要な成分を市販化した「スイッチOTC医薬品」については、制度を恒久化します。

さらに、胃腸薬や下痢止め、せき止め薬のほか、新型コロナウイルスやインフルエンザの検査薬なども対象に加えられます。

この制度は、軽度な不調は自ら手当てすることを促し、医療費を抑制することを目的としています。

対象品目の拡大と恒久化は、国が「個人の健康管理に対する自己責任」をより強く求めていることの表れだと捉えています。

2024年度の利用者が約5万3千人にとどまっている現状を踏まえると、今後は医療機関を受診する手前の「未病・予防」の領域において、薬局やセルフケア市場の存在感がさらに高まっていくことが予想されます。

2026年度診療報酬改定は本体3.09%のプラス。物価高・賃上げへの対応を重点化

2026年度の診療報酬改定において、政府は医師の技術料や人件費にあたる「本体」部分を3.09%引き上げることを決定しました。

これは1996年度以来、30年ぶりの大幅なプラス改定となります。

引き上げ分の半分以上は、勤務医や看護師、医療従事者の待遇改善に充てられる予定です。

また、物価高騰の影響を強く受けている病院に対して、診療所よりも重点的に配分される方針も示されています。

一方で、薬価部分は0.87%の引き下げとなります。

今回のプラス改定は「経営の余裕」を生むためのものではなく、深刻な人手不足に対応するための「生存戦略」としての賃上げ原資であると解釈すべきです。

3%台という数字だけを見れば大幅ですが、物価高騰と採用コストの上昇を考慮すれば、医療機関にはこれまで以上に厳格な経営効率化と、増益分をいかに人材定着に結びつけるかという戦略的な采配が求められます。

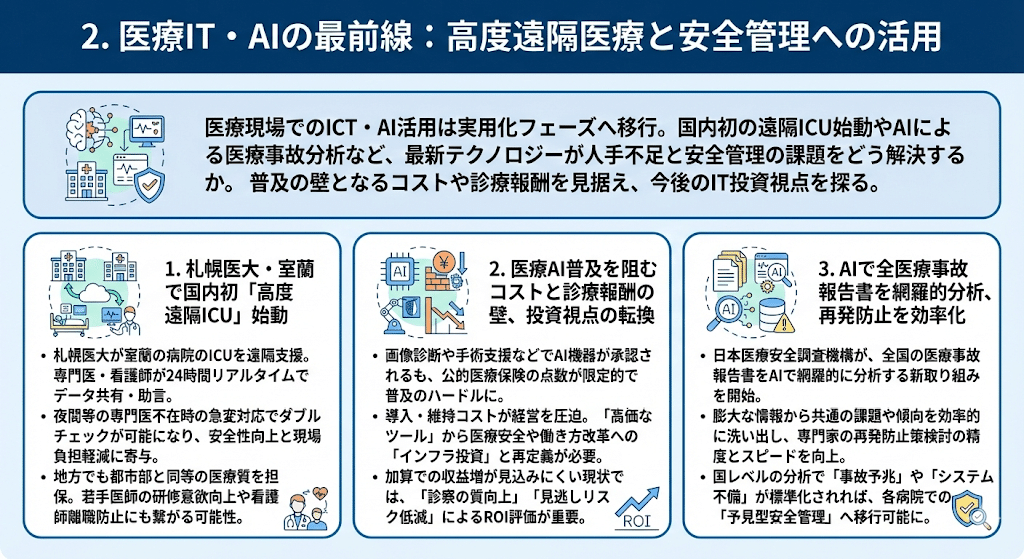

医療IT・AIの最前線:高度遠隔医療と安全管理への活用

医療現場でのICT・AI活用は、もはや実験段階を過ぎ、実用化による「医療の質の平準化」のフェーズに入りました。

国内初となる遠隔ICUの本格始動や、膨大な医療事故分析へのAI導入など、最新テクノロジーが人手不足と安全管理の課題をいかに解決し得るのか。

導入コストや診療報酬加算の低さといった普及の壁を見据えつつ、経営者が取るべきこれからのIT投資の視点を探ります。

札幌医大病院、室蘭の病院で遠隔ICU支援を開始。地方の医師不足をICTで補完

北海道室蘭市の製鉄記念室蘭病院において、集中治療室(ICU)の診療を札幌医科大学附属病院が遠隔システムで支援する、国内初となる「地域医療推進型高度遠隔ICU」の取り組みが1月下旬からスタートします。

支援センターに常駐する集中治療専門医や看護師が、電子カルテやモニター、人工呼吸器のデータを24時間体制でリアルタイムに共有し、現場のスタッフへ助言を行う仕組みです。

これまで専門医が不在だった夜間などの急変対応においても、遠隔からのダブルチェックが可能となり、患者の安全性向上と現場医師の負担軽減が期待されています。

このモデルは医師偏在に悩む地方病院にとって、単なる「人手不足の解消」以上の価値を持つと考えています。

高度な専門性を必要とするICU管理を大学病院と連携して行うことは、地方でも都市部と同等の医療質を担保することを意味し、それが結果として若手医師の研修意欲向上や、看護師の離職防止といった副次的なメリットを生む可能性を秘めているからです。

医療AI普及を阻む「導入コスト」と「診療報酬」の壁。臨床データ収集と支援策の必要性

AIを活用した医療機器は、画像診断や手術支援など多岐にわたる製品が国内で承認されていますが、その普及には依然として高いハードルが存在しています。

米国や韓国と比較して承認数に大きな差がある背景には、公的医療保険の点数が極めて限定的であることが挙げられます。

現在はインフルエンザ検査や大腸内視鏡診断の一部に加算が認められる程度で、医療機関にとっては導入・維持コストが経営を圧迫する要因となっています。

AIを「高価な診断補助ツール」として捉えるのではなく、医療過誤の防止や医師の働き方改革に直結する「インフラ投資」として再定義すべき時期に来ています。

経営側としては、加算による収益増が見込みにくい現状では、AI導入によって「医師1人あたりの診察の質がどう向上するか」や「見逃しリスクの低減による経営的損失の回避」といった観点からROI(=投資対効果)を評価することが、賢明な判断に繋がるでしょう。

全医療事故の報告書をAIで網羅的に分析。日本医療安全調査機構、再発防止策の効率化へ

日本医療安全調査機構は、全国の医療機関から報告された医療事故の調査結果について、AIを用いて全ての内容を網羅的に分析する新たな取り組みを開始します。

これまでは専門家が全体の約1割の報告書を抽出して分析するにとどまっていましたが、膨大な情報をAIで処理することで、共通する課題や傾向を効率的に洗い出すことが可能になります。

これにより、専門家は重要な項目に集中して再発防止策を検討できるようになり、検討の精度とスピードが大幅に向上することが期待されています。

この取り組みが成功すれば、個々の病院における「院内事故調査」のあり方にも大きな変化をもたらすと予見しています。

国レベルでのAI分析から得られた共通の「事故予兆」や「システム上の不備」が標準化されることで、各病院は自院のデータと比較照合し、事故が起きる前に先手を打つ「予見型安全管理」への移行が可能になるからです。

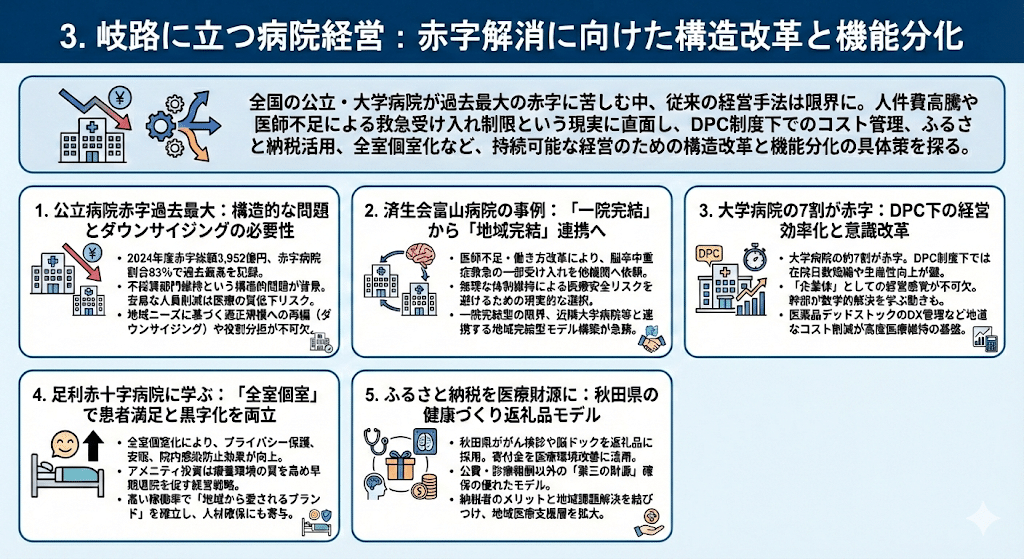

岐路に立つ病院経営:赤字解消に向けた構造改革と機能分化

全国の公立病院や大学病院が過去最大の赤字に苦しむ中、従来の経営手法は限界を迎えています。

人件費高騰や医師不足による「救急受け入れの制限」という厳しい現実に、経営者はどう向き合うべきでしょうか。

DPC制度下での徹底したコスト管理や、ふるさと納税を活用した新たな財源確保、さらには全室個室化による差別化戦略など、持続可能な経営を実現するための具体策に迫ります。

公立病院の赤字が過去最大。人件費・設備費抑制が「医療の質」低下を招く懸念

自治体が運営主体となる全国の公立病院において、2024年度の赤字総額は過去最大の3,952億円に達し、赤字病院の割合も83%と過去最高を記録しました。

経営悪化の背景には、過疎化だけでなく人件費や物価の高騰があり、一部の施設では老朽化対策の遅れが震災時の診療継続に支障をきたす事態も起きています。

現在の公立病院が直面している危機は、単なる「努力不足」ではなく、採算の取れない救急や小児科といった不採算部門を地域のために維持し続けているという構造的問題にあります。

しかし、コスト削減のために安易に人員を削れば、死亡率の上昇や医療過誤のリスクを高めるという研究結果も示されています。

今後は「赤字だから切る」という発想ではなく、地域全体のニーズに基づいた適正な規模への再編(ダウンサイジング)や、役割分担の明確化を数学的な根拠に基づいて進める必要があります。

済生会富山病院、脳卒中急患の受け入れを他機関へ依頼。医師不足と働き方改革が背景

済生会富山病院は、脳神経外科の医師不足や働き方改革の影響により、2026年1月から脳卒中などの重症救急患者の受け入れを他機関へ依頼することを決定しました。

対象となるのは急性期脳梗塞や頭蓋内出血など、専門的な処置や手術が必要な4症例で、当番時間帯の対応は富山大学附属病院などに引き継がれます。

この「断念」とも取れる決断は、実は地域の医療安全を守るための「英断」であると捉えています。

無理な受け入れ体制を維持し、医師が疲弊して事故のリスクが高まることを避けるための現実的な選択だからです。

一病院ですべてを完結させる「一院完結型」の限界が露呈した今、近隣の大学病院などと役割を分かち合う「地域完結型」の連携モデルを、他の地域も急ぎ構築しなければならない時期に来ています。

大学病院の7割が赤字。DPC時代の経営効率化と「企業体」としての意識改革

全国の大学病院の約7割が赤字に陥る中、医療現場には「企業体」としての経営感覚が強く求められています。

かつての出来高払い制とは異なり、診断名ごとに報酬が決まるDPCのもとでは、在院日数の短縮や生産性の向上が経営の成否を分けるからです。

大学病院の院長や幹部が「数学的な解決」を学ぶ大学院に殺到している現状こそが、今の危機感を象徴していると感じます。

具体的には、医薬品の高額な「デッドストック」をDX化によって徹底的に管理し、損失を最小限に抑えるといった地道な取り組みが欠かせません。

経営が安定して初めて、高度医療の維持や若手医師への派遣・教育といった大学本来の役割が果たせるようになるのです。

足利赤十字病院に学ぶ「全室個室」での経営再建。患者満足度と稼働率の両立

足利赤十字病院は、2011年に「全室個室」へと転換することで、患者満足度の向上と黒字化の両立に成功しました。

個室化はプライバシーの保護や安眠環境の提供だけでなく、院内感染の防止にも極めて高い効果を発揮します。

アメニティへの投資は「富裕層のため」ではなく、「療養環境の質を高め、早期退院を促すための経営戦略」であるという点に注目すべきです。

患者に選ばれ、常に高い稼働率を維持できる病院には、自ずと医師や看護師も集まってきます。

経営難の時こそ、あえて環境投資を行うことで「地域から愛されるブランド」を確立したこの事例は、多くの病院にとって再生のヒントになるはずです。

ふるさと納税を医療・健康づくりの財源に。秋田県、がん検診や脳ドックを返礼品に採用

秋田県は、がん死亡率全国ワーストという課題を解決するため、ふるさと納税の返礼品として「がん検診」や「脳ドック」を用意する新たな取り組みを開始しました。

寄付金は、ICT導入による医療機関の勤務環境改善や、県民の健康増進事業に活用される計画です。

公費や診療報酬以外の「第三の財源」を公的に確保するこの仕組みは、地方の医療持続可能性を高める優れたモデルだと評価しています。

納税者のメリット(=健康診断)と地域の課題解決(=医療環境の整備)を直接結びつけることで、地域医療を「自分たちの問題」として支援する層を広げる効果が期待できます。

特に医師不足に悩む自治体にとって、ふるさと納税を「働きやすい環境づくり」の軍資金にする戦略は、今後全国に波及していくでしょう。

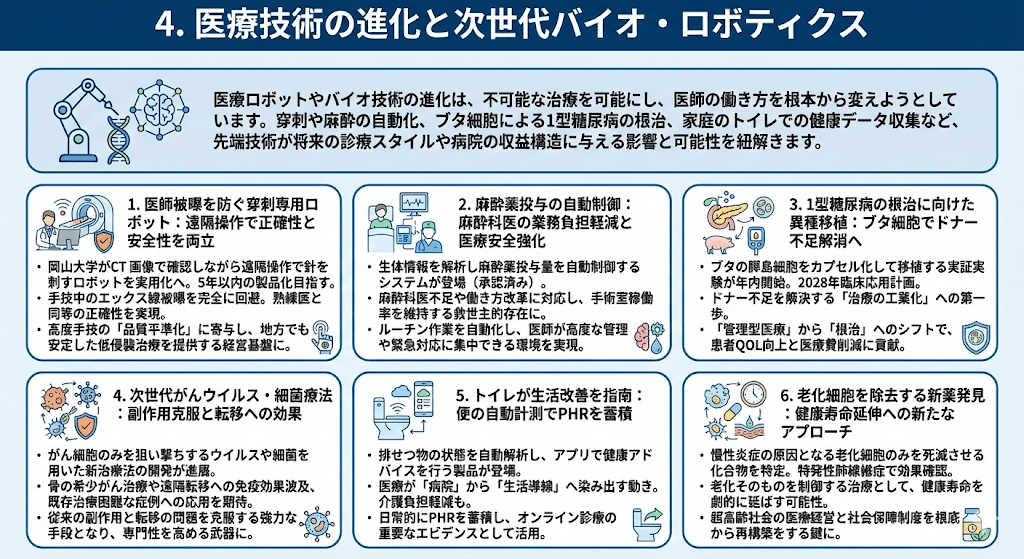

医療技術の進化と次世代バイオ・ロボティクス

医療ロボットやバイオ技術の進化は、不可能な治療を可能にするだけでなく、医師の働き方そのものを変えようとしています。

穿刺や麻酔の自動化、1型糖尿病の根治を目指すブタ細胞の移植、さらには家庭のトイレを活用した健康データの自動収集まで。

これらの先端技術が、将来の診療スタイルや病院の収益構造をどのように塗り替えていくのか、その可能性を紐解きます。

医師の被曝を防ぐ穿刺専用ロボットを実用化へ。岡山大学、5年以内の製品化を目指す

岡山大学の研究チームは、CT検査装置で画像を確認しながら正確に「針」を刺し、組織の採取や治療を行う専用ロボットの実用化を進めています。

この技術は、医師が別室から遠隔操作することで、手技中のエックス線被曝を完全に回避できる点が最大の特徴です。

2020年から開始された臨床試験では、熟練医の手技と比較しても正確性に遜色がないことが示されており、今後5年以内の医療機器承認を目指しています。

この技術は単なる安全性の向上に留まらず、高度な手技の「品質平準化」に大きく寄与すると見ています。

穿刺は極めて高い精度が求められる属人的なスキルですが、ロボットによるデジタル制御が普及すれば、医師の経験値による格差を埋め、地方の医療機関でも安定して高度な低侵襲治療(=体への負担が少ない治療)を提供できる経営基盤になり得ます。

麻酔薬投与を自動制御するソフトウェアが登場。麻酔科医の業務負担軽減に期待

福井大学と日本光電などが共同開発した「ロボット麻酔システム」は、患者の血圧や脳波などの生体情報をリアルタイムで解析し、鎮静薬や鎮痛薬の投与量を自動制御するプログラム医療機器です。

すでに厚生労働省の承認を取得しており、複雑な全身麻酔管理における麻酔科医のタスクを強力にサポートするツールとして注目されています。

深刻な麻酔科医不足と働き方改革に直面する基幹病院にとって、この自動制御技術は手術室の稼働率を維持するための救世主的な存在になり得ると考えます。

投与量の微調整というルーチン作業をシステムが正確に肩代わりすることで、医師はより高度な全身管理や不測の事態への即応に集中できるようになり、医療安全の強化と現場の疲弊防止を同時に実現できるはずです。

1型糖尿病の根治に向けた異種移植の実証実験。ブタ膵臓細胞のヒト移植、年内着手へ

福岡大学や国立国際医療センターなどのチームは、1型糖尿病患者への画期的な治療法として、ブタの膵島(すいとう)細胞を移植する「異種移植」の実証実験を年内にも開始します。

拒絶反応を防ぐために細胞を極小のカプセルに封入する独自技術を用いており、2028年ごろの臨床応用を計画しています。

もしこの技術が確立されれば、深刻なドナー不足問題を解決する「治療の工業化」への第一歩になると確信しています。

これまでの「一生インスリンを打ち続ける管理型医療」から「根治」へとパラダイムがシフトすることは、患者のQOL向上はもちろんのこと、生涯にわたる医療費・薬剤費の削減という観点から、病院経営や公衆衛生に多大なインパクトをもたらすでしょう。

次世代のがんウイルス療法・細菌療法。副作用を抑えつつ転移がんへの効果も期待

がん細胞のみを狙い撃ちして破壊するように設計されたウイルスや、特定の環境で増殖する細菌を用いた新しい治療法の開発が急速に進んでいます。

鹿児島大学は骨の希少がんに対するウイルス薬の最終治験を開始しており 、鳥取大学の研究チームは、投与部位だけでなく遠隔の転移がんにも免疫効果を波及させる次世代ウイルスの開発を進めています。

また、海洋細菌を利用した抗がん作用の研究も進展しており、既存の治療法では困難だった症例への応用が期待されています。

これらの生物学的アプローチは、従来の化学療法や放射線治療で課題となっていた「副作用」と「転移」を克服する強力な手段になると見ています。

特に自院の得意とするがん治療にこれら最新のバイオ技術を取り入れることは、地域における「がん拠点病院」としての専門性をさらに際立たせる大きな武器になるはずです。

トイレが生活改善を指南する時代。便の状態を自動計測し記録する新製品が相次ぐ

大手住宅設備メーカー各社が、トイレで排せつ物の状態を自動解析し、健康管理を支援する製品を市場に投入しています。

LED光とセンサーを用いて便の形状や色を判定し 、スマートフォンのアプリを通じて食事のアドバイスなどを行う仕組みです。

また、介護施設向けには排せつの記録を自動化し、職員の心理的・肉体的負担を軽減するシステムも導入が進んでいます。

これは医療が「病院」から「生活導線」へと完全に染み出していく象徴的な動きだと捉えています。

毎日必ず利用するトイレをバイタル情報の収集拠点にすることで、無意識のうちにPHR(パーソナル・ヘルス・レコード)が蓄積されます。

これは将来的に、オンライン診療における客観的な診断データとして、医師と共有される極めて重要なエビデンスになるでしょう。

老化細胞を選択的に取り除く新薬を京大チームが発見。特発性肺線維症マウスで効果確認

京都大学などのチームは、体内に蓄積して慢性炎症の原因となる「老化細胞」のみを死滅させる化合物を特定しました。

難病である特発性肺線維症のマウスを用いた実験で効果が確認されており、老化そのものを制御する新しい治療アプローチとして臨床応用が期待されています。

この「老化制御」の研究は、単一の疾患治療を超えて、健康寿命を劇的に延ばす可能性を秘めたフロンティアであると感じています。

超高齢社会における医療経営の最大の懸念は、複数の慢性疾患を抱える患者の増加ですが、老化そのものを「治療対象」として制御できるようになれば、社会保障制度の持続可能性を根底から再構築する鍵になるかもしれません。

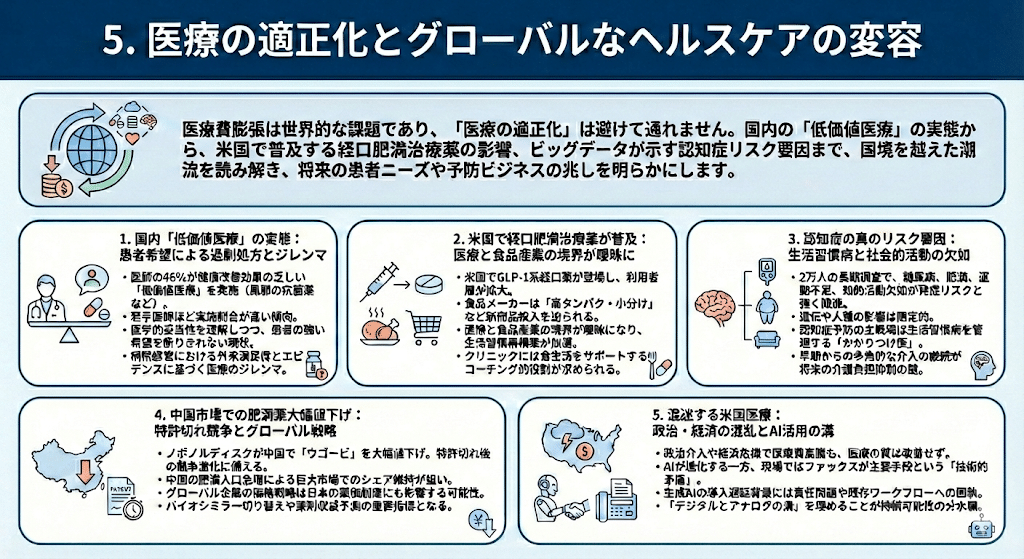

医療の適正化とグローバルなヘルスケアの変容

医療費の膨張を抑える「医療の適正化」は、もはや避けて通れない世界的課題です。

国内の「低価値医療」の実態から、米国で爆発的に普及する経口肥満治療薬の影響、そして最新のビッグデータが示す認知症の真のリスク要因まで。

国境を越えて変化するヘルスケアの潮流を読み解くことで、日本の医療機関が将来直面する患者ニーズの変化や、予防ビジネスの兆しを明らかにします 。

医師の46%が「低価値医療」を実施。患者の希望による過剰処方と抑制への賛成論

国内の医師を対象とした調査において、健康改善の効果が乏しい「無価値・低価値医療」を実施した経験がある医師が46%に達していることが明らかになりました。

具体例としては、風邪に対する抗菌薬や痰切り薬の処方、腰痛への一部の鎮痛薬などが挙げられます。

特に20代の医師では実施割合が57%と高く、年齢が上がるにつれて低下する傾向にあります。

多くの医師は「医学的な妥当性」を理解しつつも、「患者側からの強い希望を断りきれない」という現実に直面しています。

この問題は個々の医師の裁量に委ねるだけでは解決が難しく、病院経営における「外来満足度」と「エビデンスに基づく医療」のジレンマを象徴していると感じます。

政府は第4期医療費適正化計画において、これら低価値医療の削減目標を都道府県に求める方針を示していますが 、現場の医師が自信を持って「不要な処方」を断れるよう、米国の「Choosing Wisely(賢明な選択)」のような、国民を巻き込んだ啓発活動を組織的に支援する体制が不可欠です。

注射から錠剤へ。米国の経口肥満治療薬普及が食品企業のイノベーションを促す

米国では2026年1月から、高い減量効果を持つ「GLP-1」系の肥満治療薬に錠剤タイプが登場します。

従来の注射型に比べて入手が容易で心理的なハードルも下がることから、利用者層のさらなる拡大が見込まれています。

この普及は、消費者の嗜好を「高タンパク・小分け」へとシフトさせており、コナグラやネスレといった大手食品メーカーは「GLP-1向け」を明示した新商品の投入や売り場の刷新を迫られています。

この潮流は単なる新薬の登場に留まらず、医療と食品産業の境界が曖昧になる「生活習慣の再構築」が加速することを意味しています。

国内においても、肥満治療の選択肢が広がることで、クリニックや検診センターは単に薬を処方するだけでなく、変化する食生活をサポートする「コーチング的役割」への転換を検討すべき時期が来るでしょう。

2万人の調査から導かれた認知症の予測因子。糖尿病・運動不足・社会的活動の欠如が鍵

50歳以上のアメリカ人約2万人を対象とした長期調査により、認知症発症の強力な予測因子が明らかになりました。

特に糖尿病、BMI35以上の肥満、脳卒中の既往、運動不足、そして趣味や学習などの知的活動の欠如が、発症リスクと強く関連していると指摘されています。

一方で、両親の健康状態や結婚の有無、人種などの要因は、認知症の予測にはそれほど影響しないことが判明しました。

この膨大なデータに基づく研究結果は、認知症予防の主戦場が「専門外来」ではなく、生活習慣病を管理する「かかりつけ医」にあることを再認識させてくれます。

60歳時点での健康状態や生活習慣が20年後の認知機能を左右するという事実は 、地域医療において「早期からのマルチモーダル(多角的な)介入」をいかに継続させるかが、将来の介護負担を抑制する最大の経営課題であることを示唆しています。

ノボノルディスク、中国で肥満薬「ウゴービ」を大幅値下げ。特許切れ競争への備え

デンマークの製薬大手ノボノルディスクは、中国市場において肥満治療薬「ウゴービ」の大幅な値下げに踏み切ります。

中国では2026年に有効成分の特許が失効し、後発品との競争が激化することが予想されているため、先手を打って患者の負担を軽減し、市場シェアを維持する狙いです。

中国の肥満人口は急増しており、2030年には人口の65%が過体重または肥満になると推計される巨大市場となっています。

グローバル市場における製薬大手の価格戦略は、巡り巡って日本の薬価制度や病院の採用薬検討にも影響を及ぼすと考えています。

特許切れを前にした大胆な値下げは、患者のアクセス性を高める一方で、病院経営側にとっては、バイオシミラー(=バイオ後続品)への切り替えタイミングや、薬剤収益の変動を予測する上での重要な指標となります。

混迷を極めた2025年の米国医療。政治的混乱、経済危機、およびAI活用の溝

2025年の米国医療は、政治の介入や経済危機によって「激動と混乱」の1年となりましたが、米国民が受ける医療の実質的な質に大きな改善は見られませんでした。

政治分野では連邦保健機関の再編が進み科学の政治化が懸念されたほか、経済面では医療費が年間5.6兆ドルに達し、保険料も急騰しています。

技術面では、AIが金融や物流を変革する一方で、医療現場では管理業務の補助に留まり、ファックス機がいまだに主要な情報交換手段であるといった「技術的矛盾」が浮き彫りになりました。

米国の「AIは進歩したが医学は停滞している」という現状は、日本にとっても他国事ではありません。

生成AIが臨床推論において専門家レベルの能力を見せ始めているにもかかわらず 、組織的な導入が遅れている背景には、責任問題や既存のワークフローへの固執があります。

2026年以降、この「デジタルとアナログの溝」をいかに埋めるかが、先進国の医療システムが持続可能であるかどうかの分水嶺になるでしょう。

おわりに

2026年の医療界は、制度の刷新、テクノロジーの実装、そして経営の再定義という三つの潮流が同時に押し寄せています。

診療報酬のプラス改定は一見朗報ですが、その裏側にある深刻な人手不足や物価高の現実は厳しく、戦略なき経営は淘汰される時代です。

今回ご紹介したニュースは、どれも点ではなく線でつながっています。

本記事が、皆様が地域で「選ばれる病院」であり続けるための、次の一手を見出すヒントになれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。