はじめに

2026年度は、日本の社会保障制度にとって極めて重要な転換点となります。窓口負担の見直しや介護報酬の臨時改定といった制度の変革が進む一方で、医療現場ではAIや衛星通信を活用したDX、再生医療の社会実装が急速に加速しています。

本記事では、2025年12月第三週のニュースにおいて、最新の行政動向から病院経営の現場で起きている課題、さらにはグローバルな医療トレンドまでを網羅的にピックアップしました。

日々忙しく情報を追いきれない医療従事者やビジネスパーソンの方々が、今後の経営戦略やキャリアの舵取りを考える上での「羅針盤」として、専門的な視点を交えて解説します。

Kota

Kota

35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。

9年間医療事務として外来・入院を担当。

毎月約9億円を請求していました。

現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。

投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。

趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。

Twitterはこちら

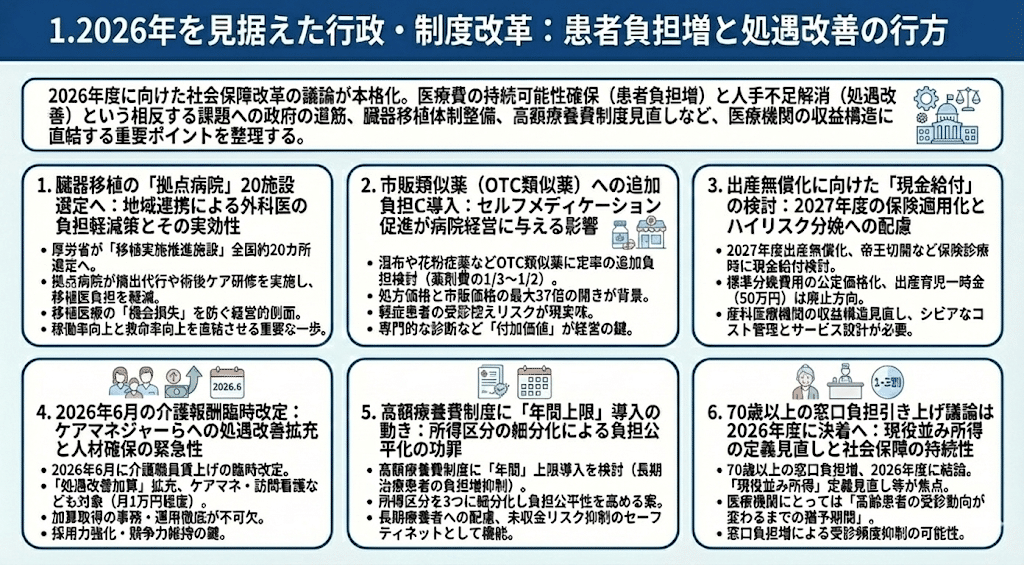

1.2026年を見据えた行政・制度改革:患者負担増と処遇改善の行方

2026年度に向けた社会保障改革の議論が本格化しています。

医療費の持続可能性を確保するための患者負担増と、深刻な人手不足を解消するための介護職員らの処遇改善という、一見相反する課題に対して政府がどのような道筋を立てているのか。

臓器移植体制の整備から高額療養費制度の見直しまで、医療機関の収益構造に直結する重要な制度変更のポイントを整理します 。

臓器移植の「拠点病院」20施設選定へ:地域連携による外科医の負担軽減策とその実効性

厚生労働省は、臓器移植に携わる外科医の過重労働を解消するため、今年度中に全国で約20カ所の「移植実施推進施設(仮称)」を選定する方針を固めました。

これまで、心臓や肝臓などの臓器提供がある際、移植医は遠方の提供病院まで自ら赴いて摘出し、自院に戻って移植手術を行い、さらに術後の管理まで担うという極めて過酷な状況にありました。

新たな仕組みでは、拠点病院が近隣で発生した臓器摘出を代行したり、地域の医師に術後ケアの研修を行ったりすることで、移植医が手術そのものに専念できる環境を整えます。

この施策は単なる「医師の働き方改革」にとどまらず、移植医療の「機会損失」を防ぐ経営的側面が強いと感じています。

実際に2024年には、体制不備を理由に多くの患者が移植を見送られており、拠点病院化による効率化は、病院の稼働率向上と救命率の向上を直結させる重要な一歩となるでしょう。

市販類似薬(OTC類似薬)への追加負担導入:セルフメディケーション促進が病院経営に与える影響

政府・与党は、湿布や花粉症薬など市販薬と成分が似ている「OTC類似薬」について、保険適用は維持しつつも、患者に定率の追加負担を求める方向で調整に入りました。

当初検討されていた保険適用除外は見送られたものの、薬剤費の3分の1や2分の1といった追加負担が検討されています。

背景には、OTC類似薬の処方価格と市販価格に最大で37倍もの開きがあるという現状があります 。

この制度変更は「軽い症状なら病院へ」というこれまでの受診行動を劇的に変える分岐点になると見ています。

特に軽症患者の処方が収益の柱となっているクリニックにとっては、患者が直接ドラッグストアへ流れる「受診控え」のリスクが現実味を帯びてきます。

今後は、単なる薬の処方ではない、専門的な診断や健康管理という「付加価値」をいかに打ち出すかが経営の鍵となるはずです。

出産無償化に向けた「現金給付」の検討:2027年度の保険適用化とハイリスク分娩への配慮

2027年度からの出産無償化を見据え、厚生労働省は帝王切開などの保険診療が発生するケースに対し、妊婦へ現金を給付する検討を始めました。

標準的な分娩費用を全国一律の公定価格とする一方で、自己負担が発生するハイリスク分娩などの経済的負担を軽減するのが狙いです。

ただし、これに伴い現在の「出産育児一時金(50万円)」は廃止される方向です 。

出産費用の公定価格化は、これまで地域や施設ごとに独自のサービスで価格差をつけてきた産科医療機関にとって、収益構造の根本的な見直しを迫るものになると考えています。

病院側は一律の価格内でいかに質を維持し、選ばれる施設であり続けるかという、よりシビアなコスト管理とサービス設計が求められる時代に突入します。

2026年6月の介護報酬臨時改定:ケアマネジャーらへの処遇改善拡充と人材確保の緊急性

厚生労働省は2026年6月、介護職員の賃上げを目的とした介護報酬の臨時改定を行います。

目玉となるのは「処遇改善加算」の拡充で、これまで対象外だったケアマネジャーや訪問看護、訪問リハビリテーションなども新たに対象に含まれる見通しです。1人あたり月額1万円程度の賃金引き上げを目指します 。

今回の改定は人手不足が限界に達している介護現場にとって「待ったなし」の対策ですが、事業者側には「加算を確実に取得し、給与へ反映させる」という事務・運用の徹底が求められます。

処遇改善は採用力の強化に直結するため、この加算を戦略的に活用できない法人は、地域での競争力を急速に失うリスクがあることを強く認識すべきです。

高額療養費制度に「年間上限」導入の動き:所得区分の細分化による負担公平化の功罪

医療費の自己負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費制度」について、厚生労働省は新たに「年間」の上限を設ける検討を開始しました。

月額上限の引き上げが議論される中、慢性疾患などで長期間治療を続ける患者の過度な負担増を抑えるのが目的です。

また、年収約370万〜770万円という広い所得区分を3つに細分化し、負担の公平性を高める案も示されています 。

所得区分の細分化は患者への説明コストを増大させる要因になりますが、長期療養者への配慮は、がん治療などの高額な高度先進医療を提供する病院にとって、未収金リスクを抑え、患者が治療を継続しやすくするための重要なセーフティネットとして機能すると評価しています。

70歳以上の窓口負担引き上げ議論は2026年度に決着へ:現役並み所得の定義見直しと社会保障の持続性

70歳以上の高齢者の窓口負担(1〜3割)を引き上げる見直しについて、政府は2026年度に具体的な結論を出すことを表明しました。

現在は「現役並み所得」の定義見直しや、負担割合が変わる年齢区分の引き上げなどが焦点となっています。

この2026年度という期限設定は、医療機関にとって「高齢患者の受診動向が変わるまでの猶予期間」を意味しています。

窓口負担が増えれば、高齢者の受診頻度が抑制されることは過去のデータからも明らかです。

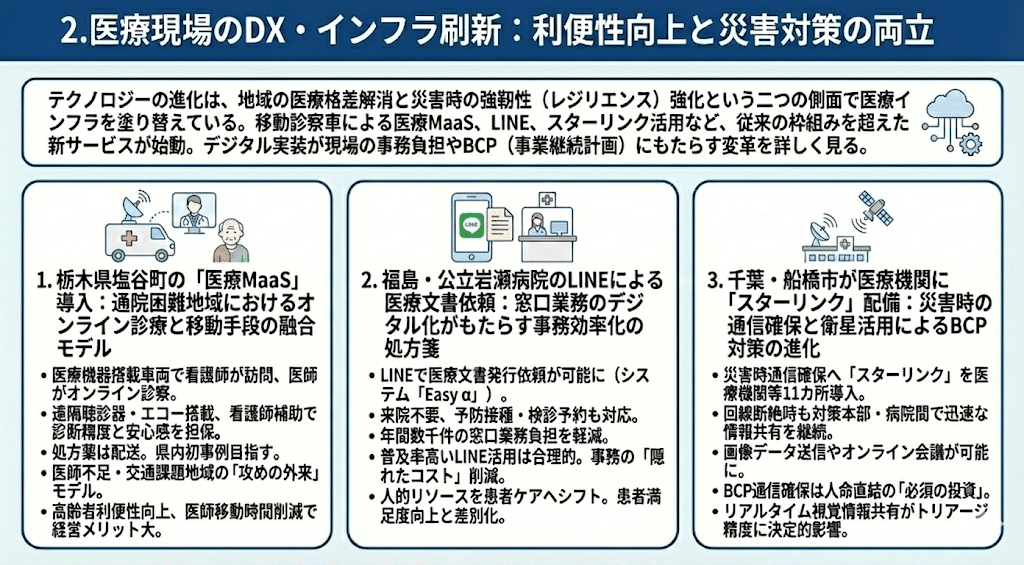

2.医療現場のDX・インフラ刷新:利便性向上と災害対策の両立

テクノロジーの進化は、地域の医療格差解消と災害時の強靭性(=レジリエンス)強化という二つの側面で医療インフラを塗り替えています。

移動診察車による医療MaaSや、日常のインフラであるLINE、さらには衛星通信スターリンクの活用など、従来の病院の枠組みを超えた新たなサービス形態が各地で始まっています。

これらのデジタル実装が現場の事務負担やBCP(事業継続計画)にどのような変革をもたらすのかを詳しく見ていきます。

栃木県塩谷町の「医療MaaS」導入:通院困難地域におけるオンライン診療と移動手段の融合モデル

栃木県塩谷町では、医療機器と遠隔通信機材を搭載した車両を活用し、看護師が患者宅を訪問してオンラインで医師が診察を行う「医療MaaS」の導入を目指しています。

この診療車には遠隔聴診器や簡易超音波診断装置などが備えられており、看護師がかかりつけ医の指示の下でこれらの機器を操作します。医師はオンラインで診察を行い、処方薬のデータは調剤薬局へ送信され、薬は宅配便などで自宅に届けられる仕組みです。

導入されれば栃木県内で初の事例となります 。

この取り組みは医師不足や公共交通機関の維持が困難な地方自治体にとって、医療の質を落とさずに「攻めの外来」を展開するための戦略的モデルになると考えています。

単なるビデオ通話による診察とは異なり、看護師が現場に赴き聴診やエコーを補助することで、診断の精度と患者の安心感を同時に担保できる点が非常に優れています。

通院が困難な高齢者にとっての利便性向上はもちろんですが、医療機関側にとっても、医師の移動時間を削減しつつ、地域に根ざした医療サービスを継続できる経営上のメリットは大きいといえます。

福島・公立岩瀬病院のLINEによる医療文書依頼:窓口業務のデジタル化がもたらす事務効率化の処方箋

福島県須賀川市の公立岩瀬病院は、入院証明書などの医療文書の発行依頼を、通信アプリ「LINE」を通じて行えるシステム「Easy α」を開発し、運用を開始しました。

これまでは患者が直接来院する必要がありましたが、今後はオンラインで依頼が可能になり、予防接種や検診の予約も申し込めるようになります。

同病院では年間約4,000件の医療文書発行と約3,000件の検診予約が発生しており、窓口業務の負担軽減が大きな課題となっていました 。

日本で最も普及しているインフラの一つであるLINEを活用した点は、幅広い年代の患者を取り込む上で極めて合理的であると見ています。

病院経営において、事務スタッフが電話や対面での書類受付に費やす時間は膨大な「隠れたコスト」です。これをデジタル化することで、人的リソースをより直接的な患者ケアや複雑な医事管理にシフトさせることが可能になります。

また、遠方の患者にとって「書類のためだけに来院する」という手間がなくなることは、患者満足度の向上だけでなく、他院との差別化要因としても機能するはずです。

千葉・船橋市が医療機関に「スターリンク」配備:災害時の通信確保と衛星活用によるBCP対策の進化

千葉県船橋市は、災害時にインターネット通信を確保するため、市内の救護所となる医療機関など計11カ所に衛星通信機器「スターリンク」を導入しました。

これは災害時に固定電話や携帯電話の回線が断絶された場合でも、保健福祉センター内の災害医療対策本部と市立医療センター、協力病院の間で迅速な情報共有を継続することを目的としています。

スターリンクの導入により、従来の無線による口頭連絡だけでなく、写真データを添付したメール送信やオンライン会議、情報共有システムの利用が可能になります 。医療機関へのこの規模での導入は千葉県内で初めての試みです。

BCPにおける通信手段の確保は、もはや「あれば望ましい」ものではなく、人命に直結する「必須の投資」であると強調したいです。

災害時、正確な負傷者の画像や診断データをリアルタイムで共有できるかどうかは、トリアージの精度と搬送先の選定に決定的な影響を与えます。

従来の無線連絡のみでは伝わりきらなかった視覚情報をデジタルデータとして送受信できる環境は、地域の災害対応能力を一段階引き上げることになります。民間病院にとっても、自治体と足並みを揃えたこのような高度な通信インフラの整備は、有事における拠点性を高める重要な経営判断となるでしょう。

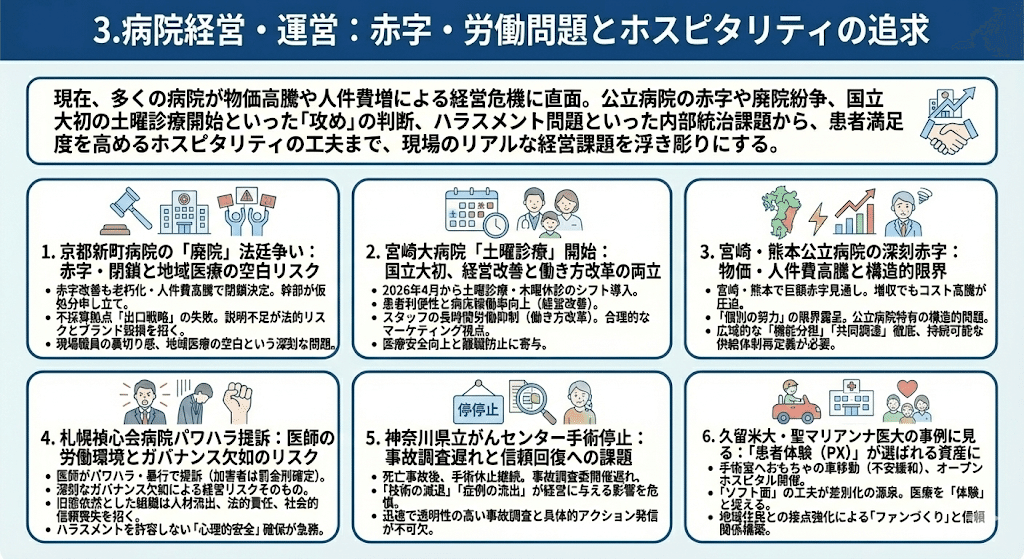

3.病院経営・運営:赤字・労働問題とホスピタリティの追求

現在、多くの病院が物価高騰や人件費増による経営危機に直面しています。

公立病院の深刻な赤字や廃院を巡る紛争が表面化する一方で、国立大学病院による初の土曜診療開始といった「攻め」の経営判断も注目されています。また、ハラスメント問題といった内部統治の課題から、患者満足度を高めるホスピタリティの工夫まで、現場の最前線で起きているリアルな経営課題を浮き彫りにします 。

京都新町病院の「廃院」を巡る法廷争い:赤字経営による閉鎖と地域医療継続のジレンマ

2026年3月末に予定されている京都新町病院の廃院を巡り、副院長ら病院幹部が法人の決定を差し止める仮処分を申し立てるという異例の事態に発展しています。

元々日本郵政が運営していた同院は、2022年に現在の医療法人が譲り受けて以降、赤字幅を9.7億円から1.2億円まで改善させてきました。

しかし、法人は建物の老朽化や人件費高騰による全体経営の悪化を理由に閉鎖を断行する構えです 。

本件は不採算拠点の「出口戦略」におけるコミュニケーションの失敗が、法的リスクを招いた典型例だと捉えています。

譲渡からわずか数年での廃院決定は、現場職員にとって裏切りと映るだけでなく、地域医療の空白という深刻な問題を突きつけます。経営の健全化は急務ですが、現場や患者への説明プロセスを疎かにした強引な手法は、法人全体のブランド毀損を招き、今後の採用活動や地域連携にも長期的な影を落とす可能性が高いでしょう。

宮崎大学医学部附属病院の「土曜診療」開始:国立大初の試みが示す経営改善と働き方改革の両立

宮崎大学医学部附属病院は、2026年4月から土曜日を通常の診療日とし、代わりに木曜日を休診とする新たな運用を開始します。

国立大学病院としては全国で初めての試みであり、平日の通院が困難な患者の利便性を高め、病床稼働率を向上させることで経営改善を目指します。

同時に、木曜日を休診とすることでスタッフの長時間労働を抑制する狙いもあります 。

この「診療日のシフト」は、これまでの病院経営における常識を覆す非常に合理的な一手だと評価しています。

多くの病院が抱える「土日の稼働率低下」と「平日への外来集中」という課題に対し、患者のライフスタイルに合わせた時間軸の調整で対応する姿勢は、まさにマーケティングの視点を取り入れた経営です。

木曜休診という「週休2日」の明確な提示は、医師の研鑽や休息の確保にも繋がり、結果として医療安全の向上と離職防止に寄与することが期待されます。

宮崎・熊本の公立病院で見える深刻な赤字決算:物価高・人件費高騰に立ち向かう経営戦略の再構築

九州エリアの公立病院が深刻な経営難に直面しています。

宮崎県の3つの県立病院は、今年度の純損益が約36億9,000万円の赤字となる見通しを発表しました。

熊本県でも、16の公立病院のうち15施設が赤字となっており、全体の赤字額は昨年度で64億円に上ります。増収傾向にあっても、想定を上回る光熱費・材料費の高騰や、人材確保のための人件費増が収益を圧迫している現状があります。

もはや「個別の努力」だけでは解決できない、公立病院特有の構造的限界が露呈していると感じます。 周辺住民が少ない不採算地区での役割を担いつつ、高騰するコストを公定価格である診療報酬で賄うのは至難の業です。

今後は、単一病院での改善に執着せず、市町村を越えた「機能分担」や「共同調達」のさらなる徹底が必要です。自治体からの補填に頼るだけでなく、赤字を前提とした持続可能な医療供給体制の再定義が求められています。

札幌禎心会病院でのパワハラ・暴行提訴:医師の労働環境改善と組織ガバナンスの再徹底

札幌禎心会病院の脳神経外科に勤務していた男性医師が、上司らから正座の強要や暴力などのパワハラを受けたとして、運営法人などに損害賠償を求め提訴しました。

訴状によれば、日常的に暴言や暴行が繰り返されており、肋骨を骨折する被害も発生していたとされています 。病院側は請求棄却を求め争う姿勢を示していますが、加害者とされる医師には既に罰金刑が確定しています 。

本件は個人の問題ではなく、深刻なガバナンス欠如が招いた経営リスクそのものだと考えています。

医師の働き方改革が叫ばれる中で、旧態依然とした過酷な上下関係や暴力が温存されている組織は、優秀な人材から選ばれないだけでなく、法的責任や社会的信頼の喪失によって経営基盤が崩壊しかねません。

ハラスメントを許容しない「心理的安全」の確保こそが、医療安全の土台であることを、経営層は改めて肝に銘じるべきです。

神奈川県立がんセンターの手術再開めど立たず:医療事故後の事故調査と信頼回復への課題

神奈川県立がんセンターでは、9月の入院患者死亡事故を受け、食道がんと胃がんの手術を休止していますが、再開の見通しが立っていません。

院内の事故調査委員会が開催されていない状況も判明しており、高度ながん治療を担う特定機能病院としての機能回復が遅れています 。

手術の長期休止がもたらす「技術の減退」と「症例の流出」が病院経営に与える影響を危惧しています。

事故の原因究明と再発防止は当然の責務ですが、調査プロセスの遅れは、その間に救えるはずの他の患者の機会を奪うことにも繋がります。

透明性の高い事故調査を迅速に行い、信頼回復のための具体的アクションを早急に発信することが、病院の存在意義を維持するために不可欠です。

久留米大病院と聖マリアンナ医科大病院が示す「患者体験(PX)」の価値

久留米大学病院では、手術前の子供の不安を和らげるため、おもちゃの車で手術室へ移動する取り組みを導入し、好評を博しています。

一方、聖マリアンナ医科大学病院はリニューアル後初の「オープンホスピタル」を開催し、地域住民がデジタルカルテの体験や受付の見学などを通じて病院に親しむ機会を作りました。

こうした「ソフト面」の工夫こそが、将来的に選ばれる病院になるための重要な資産になると確信しています。

おもちゃの車1台が抗不安薬と同等の効果をもたらすという知見は、医療を「治療」だけでなく「体験」として捉えることの重要性を示しています。

また、病院の裏側を公開して地域住民との接点を増やすことは、心理的なハードルを下げ、いざという時の信頼関係を構築する「ファンづくり」に他なりません。効率化が求められる経営環境だからこそ、こうしたホスピタリティへの投資が差別化の源泉となります。

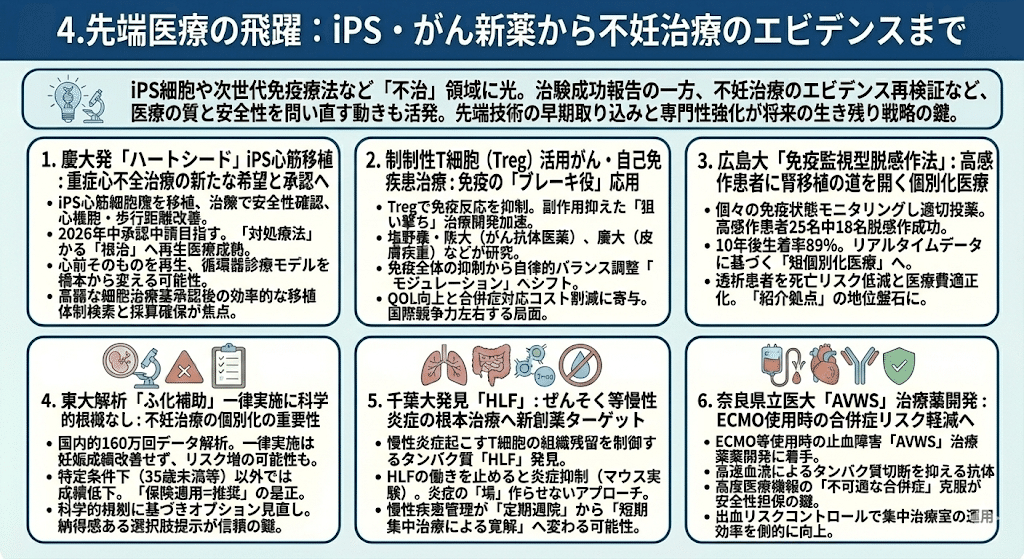

4.先端医療の飛躍:iPS・がん新薬から不妊治療のエビデンスまで

iPS細胞を用いた再生医療や次世代の免疫療法など、これまで「不治」とされてきた領域に光が差し始めています。

治験の成功報告が相次ぐ一方で、不妊治療における既存処置のエビデンス再検証など、医療の質と安全性を問い直す動きも活発です。

医療経営においても、これらの先端技術をいかに早期に取り込み、特化型の専門性を打ち出していくかが、将来的な生き残り戦略の鍵となります。

慶大発ベンチャー「ハートシード」のiPS心筋移植:重症心不全治療の新たな希望と承認への期待

慶応義塾大学発のベンチャー「ハートシード」は、iPS細胞から作製した心筋細胞の塊を重症心不全患者の心臓に移植する治験の結果を公表しました。

患者10名を対象とした試験では、移植後の安全性に大きな問題は認められず、心機能や歩行距離の改善といった良好な経過が確認されています。

同社は2026年中の製造販売承認の申請を目指しており、本格的な実用化に向けた最終段階に差し掛かっています。

この成果は「対処療法」から「根治」へと向かう再生医療ビジネスの成熟を象徴していると感じます。

これまでの投薬や補助人工心臓による延命ではなく、心筋そのものを再生させる手法が実用化目前となったことは、循環器領域の診療モデルを根本から変える可能性を秘めています。

経営的な視点では、高額な細胞治療薬が承認された際、病院側がいかに効率的に高度な移植体制を構築し、採算ラインを確保できるかが次の焦点となるでしょう。

制御性T細胞を活用したがん・自己免疫疾患治療:副作用を抑えた「免疫のブレーキ役」の応用可能性

免疫反応を抑制する「制御性T細胞(Treg)」を用いた、がんや自己免疫疾患の新たな治療法開発が加速しています。この細胞は免疫が自分自身を攻撃しないよう抑える「ブレーキ」の役割を果たしており、病状に合わせてこのブレーキを強弱させることで治療を試みます。

塩野義製薬と大阪大学ががん細胞内のTregを標的とする抗体医薬の開発を進めているほか、慶応大学では特定の免疫細胞をTregに変換して皮膚疾患を治療する研究が進んでおり、副作用を抑えた「狙い撃ち」の治療が期待されています。

ステロイドなどで免疫全体を弱める従来型治療から、免疫の自律的なバランスを調整する「モジュレーション(変調)」へのシフトに注目しています。

副作用の抑制は、患者のQOL(生活の質)向上だけでなく、合併症対応に伴う医療コストの削減にも寄与します。製薬業界とアカデミアの共同研究がこれほど活発化している現状は、次世代のバイオ医薬品市場における日本の国際競争力を左右する重要な局面であると言えます。

広島大が確立した「免疫監視型脱感作法」:高感作患者に腎移植の道を開く個別化医療の力

広島大学の研究チームは、腎移植後に拒絶反応を起こしやすい「高感作患者」に対し、個々の免疫状態をモニタリングしながら適切な投薬を行う新療法「免疫監視型脱感作法」を確立しました。

輸血や妊娠によってドナー特異的抗体(DSA)を持つ患者は移植が極めて困難でしたが、この新療法を導入した25名のうち18名が脱感作に成功しました 。

特に、移植後の腎臓が正常に機能する割合(生着率)は10年後でも89%と良好な数値を維持しています。

決められた手順(プロトコル)をこなすだけの医療から、リアルタイムのデータに基づく「超個別化医療」への進化を強く感じます。

移植困難とされた患者が救われることは、透析患者の死亡リスク低減と医療費適正化の双方に大きな恩恵をもたらします。高度な免疫モニタリング技術を持つ拠点病院は、他院では対応できない難症例を惹きつける「紹介拠点」としての地位をさらに盤石にするはずです。

「ふ化補助」の一律実施に科学的根拠なし:東大チームの解析が示す不妊治療の個別化の重要性

東京大学などのチームは、受精卵の透明な膜を薄くする「ふ化補助(ハッチング)」について、一律の実施は妊娠成績を改善せず、逆に流産等のリスクを上げる可能性があるとの研究結果を発表しました。

国内約160万回の胚移植データを解析したところ、35歳未満かつ凍結融解胚を用いるなど特定の条件下では効果が見られたものの、40歳以上などの多くのグループでは成績が低下していました 。ふ化補助は2022年から保険適用となり、現在では胚移植の約半数で行われていますが、一律の実施には疑問が投げかけられています。

この報告は「保険適用=すべての患者に推奨」という思い込みを是正する重要な警鐘になると考えています。

不妊治療クリニックにおいては、良かれと思って提供してきたオプションが、科学的根拠に基づいて見直しを迫られる形になります。

今後は、一律のパッケージ提供ではなく、個々の胚の状態や患者背景に基づいた「治療の選択肢」を納得感を持って提示できる説明能力が、クリニックの信頼性を左右することになるでしょう。

千葉大が発見した慢性炎症制御のタンパク質:ぜんそく等の根本治療に向けた新たな創薬ターゲット

千葉大学の研究グループは、ぜんそくや潰瘍性大腸炎などの慢性炎症を引き起こす免疫細胞(T細胞)が組織に留まる仕組みを制御するタンパク質「HLF」を発見しました。

マウス実験では、HLFの働きを止めることで炎症組織に留まるT細胞が大幅に減少し、炎症が抑制されることが確認されています。HLFが炎症組織への残留を命じる司令塔であることを突き止めたのは世界で初めての成果です。

炎症を「抑え込む」のではなく、炎症の「場」を作らせないという新しい創薬アプローチに大きな期待を寄せています。

慢性疾患は医療機関にとって長期的な外来収益の基盤ですが、一方で患者にとっては生涯にわたる負担です。このような根本治療に繋がる発見は、将来的に慢性疾患の管理フローを「定期通院」から「短期集中治療による寛解」へと変容させる可能性があり、病院の外来戦略にも中長期的な影響を与えるでしょう。

奈良県立医大の止血障害治療薬開発:人工心肺(ECMO)使用時の合併症リスク軽減への挑戦

奈良県立医科大学のチームは、新型コロナ治療でも多用された人工心肺装置(=ECMO)等の使用時に発生しやすい止血障害「後天性フォン・ビレブランド症候群(=AVWS)」の治療薬開発に着手しました。

高速な血流によって血を止めるタンパク質が切り刻まれすぎてしまうことが原因であり、チームはこの反応を抑える抗体を作製しました。

今後、ベンチャー企業と共同で治験に向けた研究を進める予定です。

高度な医療機器の使用に伴う「不可避な合併症」を克服しようとするこの研究こそが、先端医療の安全性を担保する鍵になると見ています。ECMOのような救命の最終手段において、出血リスクをコントロールできる手段を持つことは、重症患者を受け入れる集中治療室の運用効率を劇的に向上させます。

医療機器の進化に合わせ、その副作用をケアする薬剤開発を並行して進めることは、高度救急医療の質を底上げする上で極めて重要です。

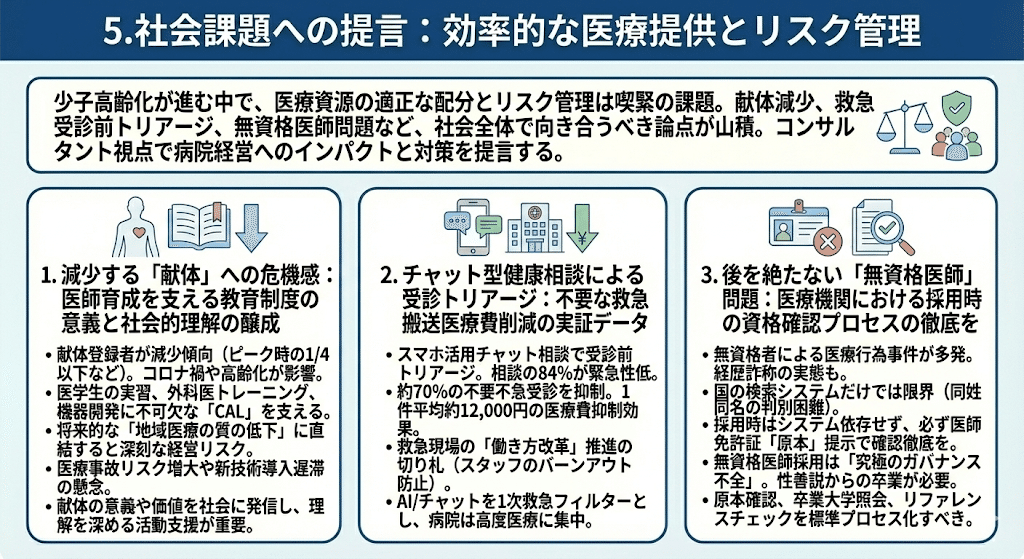

5.社会課題への提言:効率的な医療提供とリスク管理

少子高齢化が進む中で、医療資源の適正な配分とリスク管理は喫緊の課題です。教育現場を支える献体の減少や、救急現場を救うための受診前トリアージ、さらには医療機関の信頼を根本から揺るがす無資格医師問題など、社会全体で向き合うべき論点が山積しています。

コンサルタントの視点から、これらの課題が病院経営にどのようなインパクトを与え、どのような対策が求められるのかを提言します。

減少する「献体」への危機感:医師育成を支える教育制度の意義と社会的理解の醸成

医療の発展のために自らの遺体を提供する「献体」の登録者が、近年減少傾向にあります。

例えば千葉大学では、コロナ禍によるコミュニティの分断や、高齢者の認知症進行によって登録が忘れられるケースが増え、年間登録者がピーク時の4分の1以下にまで落ち込んでいます。

献体は医学生の解剖実習のみならず、現役外科医の手術トレーニングや最新医療機器の開発を支える「クリニカルアナトミーラボ(CAL)」などの施設でも不可欠な存在です。

このまま不足が続けば、10年後には医療の根幹を揺るがす教育危機に陥るとの懸念が示されています。

献体数の減少は単なる教育機関の悩みではなく、将来的な「地域医療の質の低下」に直結する深刻な経営リスクであると捉えるべきです。

外科医が十分なトレーニングを積める環境が失われれば、医療事故のリスク増大や新技術の導入遅滞を招き、結果として病院の信頼性や競争力が損なわれます。

大学病院のみならず、地域の医療機関も一丸となって献体の意義や「未来の患者を救うボランティア」としての価値を社会に発信し、制度への理解を深めるための草の根活動を支援していくことが、巡り巡って自院の医療安全を守ることに繋がります。

チャット型健康相談による受診トリアージ:不要な救急搬送抑制と医療費削減の実証データ

救急外来を受診する患者の約7割が軽症とされる中、スマートフォンを活用した「チャット型健康相談」による受診前トリアージの効果が明らかになりました。

実証結果によると、相談の84%が緊急性の低い内容であり、そのうち約70%の不要不急な受診を抑制できたことが報告されています。1件あたり平均約12,000円の医療費抑制効果が算出されました。

電話相談とは異なり、チャットはテキストとして情報が残るため、医療者側も限られたリソースを効率的に活用できる利点があります。

このデジタルによるトリアージは、逼迫する救急現場の「働き方改革」を推進する上での切り札になると確信しています。

医師や看護師が軽症対応に忙殺される現状は、重症患者への対応遅れを招くだけでなく、スタッフの燃え尽き症候群(=バーンアウト)の主因となっています。

AIやチャット相談を地域の1次救急の「フィルター」として機能させることで、病院は真に高度な医療を必要とする患者に集中でき、救急医療体制の持続可能性を劇的に高めることが可能になります。

後を絶たない「無資格医師」問題:医療機関における採用時の資格確認プロセスの徹底を

医師免許を持たずに医療行為を繰り返した人物が逮捕・起訴される事件が後を絶ちません。

大阪の事例では、経歴を偽って採用された人物がクリニックの「院長」として、160人以上の患者に問診や処方を行っていた実態が明らかになりました 。国は医師資格を検索できるシステムを運用していますが、氏名の一致だけでは同姓同名の別人と見分けがつかない限界があります。

厚生労働省は、採用時にはシステムだけに頼らず、必ず医師免許証の「原本」を提示させるなど、確認を徹底するよう注意を呼びかけています 。

無資格医師の採用は、病院経営を一瞬で破綻させる「究極のガバナンス不全」であり、性善説に基づいた採用活動は即刻卒業すべきです。

医師免許証の偽造技術も向上している中、原本確認はもちろんのこと、卒業大学への照会や過去の勤務実績のリファレンスチェックを標準プロセスに組み込むことが不可欠です。

「医師不足だから」と確認を急ぎ、万が一の事態が起きれば、その後の訴訟やブランドイメージの失墜による損失は、数千万円から数億円規模に達することを経営層は再認識しなければなりません。

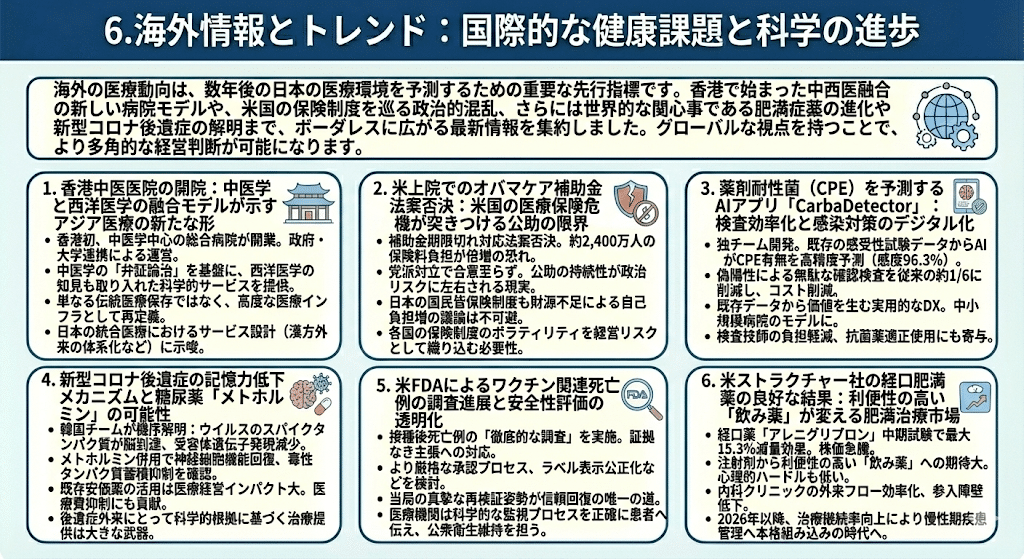

6.海外情報とトレンド:国際的な健康課題と科学の進歩

海外の医療動向は、数年後の日本の医療環境を予測するための重要な先行指標です。香港で始まった中西医融合の新しい病院モデルや、米国の保険制度を巡る政治的混乱、さらには世界的な関心事である肥満症薬の進化や新型コロナ後遺症の解明まで、ボーダレスに広がる最新情報を集約しました。

グローバルな視点を持つことで、より多角的な経営判断が可能になります。

香港中医医院の開院:中医学と西洋医学の融合モデルが示すアジア医療の新たな形

香港初となる中国医学を中心とした総合病院「香港中医医院」が12月11日に開業し、外来診療を段階的に開始しました。

この病院は政府全額出資で建設され、香港政府と大学が連携して運営に当たる、中医学と西洋医学を融合させた新しい医療モデルの拠点です。

診療は中国医学の「弁証論治」という個々の体質や症状に応じたオーダーメイドな考え方を基盤としつつ、西洋医学の知見も取り入れた科学的なサービスを提供します。

この「中西医結合」の動きは、日本の自由診療や統合医療におけるサービス設計において非常に示唆に富む事例だと考えています。

単なる伝統医療の保存ではなく、西洋医学との役割分担を明確にし、入院サービスまで含めた高度な医療インフラとして再定義している点は注目に値します。

日本の医療経営においても、漢方外来や補完療法を単なるオプションではなく、エビデンスに基づいた「パッケージ型の統合診療」として体系化することで、他院との差別化や患者の満足度向上に繋げる余地があるのではないでしょうか。

米上院でのオバマケア補助金法案否決:米国の医療保険危機が突きつける公助の限界

米上院は11日、医療保険制度改革法(=オバマケア)の補助金期限切れに対応するための法案を否決しました。これによって、2026年1月から約2,400万人の保険料負担が平均で2倍以上に跳ね上がる恐れが出ています。

共和党と民主党で、補助金の使途や期間を巡る対立が解けず、休会前の合意に至らなかった形です 。

米国のこの深刻な混乱を「対岸の火事」として片付けるのではなく、公助の持続性がいかに政治的リスクに左右されやすいかを再認識すべきだと感じています。

日本の国民皆保険制度は極めて強固ですが、財源不足による実質的な自己負担増は、日本でも今後確実に議論の俎上に載ります。

海外展開を検討している日本の医療関連企業や、海外保険を利用する患者を受け入れる国内病院にとって、こうした各国の保険制度のボラティリティを経営リスクとして織り込んでおくことは、グローバル時代のリスク管理として不可欠です。

薬剤耐性菌(CPE)を予測するAIアプリ「CarbaDetector」:検査効率化と感染対策のデジタル化

ドイツの研究チームが、世界的な脅威であるカルバペネマーゼ産生腸内細菌(=CPE)を迅速に予測するウェブアプリ「CarbaDetector」を開発しました。

これは、日常的な「ディスク拡散法」という感受性試験のデータから、AI(機械学習)を用いてCPEの有無を高精度に予測するものです 。検証では感度96.3%を記録し、偽陽性による無駄な確認検査の数を従来の約6分の1に削減することに成功しました 。

既存の安価な検査手法をデジタル技術でアップデートし、確認検査という「高コストな工程」を削減するアプローチは、病院の収益性向上に直結する極めて実用的なDXだと評価しています。

感染症対策は病院経営の基盤ですが、精度の高いスクリーニングは検査技師の負担を軽減し、抗菌薬の適正使用によるコスト削減にも繋がります。

新たな高額機器を導入せずとも、既存データから価値を生むこのようなツールの活用こそ、中小規模の病院が目指すべきデジタル化の形と言えるでしょう。

新型コロナ後遺症の記憶力低下メカニズムと糖尿病薬「メトホルミン」の可能性

韓国の研究チームが、新型コロナウイルス感染後に記憶力や集中力が低下する機序を解明したと発表しました。

ウイルスのスパイクタンパク質(S1)が脳に到達し、記憶形成に重要な受容体遺伝子の発現を減少させることが原因とされています。

さらに、糖尿病治療薬として広く普及している「メトホルミン」を併用した実験では、神経細胞の機能回復と毒性タンパク質の蓄積抑制が確認されました。

後遺症という「目に見えにくい健康問題」に対し、既存の安価な治療薬が有効である可能性は、医療経営上のインパクトが大きいと考えています。

莫大なコストがかかる新薬開発を待たずとも、安全性とコストパフォーマンスの確立されたメトホルミンが活用できれば、多くの患者を救いつつ、医療費抑制にも貢献できます。

後遺症外来を設置している、あるいは検討している病院にとって、こうした科学的根拠に基づいた治療の可能性は、患者への具体的なソリューション提供として大きな武器になるはずです。

米FDAによるワクチン関連死亡例の調査進展と安全性評価の透明化

米食品医薬品局(FDA)は、新型コロナワクチン接種後の死亡例に関する「徹底的な調査」を実施していることを明らかにしました。

これは一部の当局高官が、証拠の提示なしに子どもの死亡例を主張したことを受けた動きでもあります。FDAは今後、より厳格な承認プロセスの採用や、ワクチンのラベル表示の公正化などを検討しています。

こうした当局による「疑義に対する真摯な再検証」の姿勢こそが、揺らぎがちなワクチンの信頼性を回復するための唯一の道であると感じます。

医療機関において、患者からのワクチンに対する不安の声は日常茶飯事です。科学的に安全性が監視されているという具体的なプロセス(VAERSへの報告義務や当局の追跡調査など)を正確に患者へ伝えることは、風評被害を防ぎ、公衆衛生を維持する上で医療従事者が果たすべき重要な役割です。

米ストラクチャー社の経口肥満症薬の良好な結果:利便性の高い「飲み薬」が変える肥満治療市場

米バイオ医薬品会社ストラクチャー・セラピューティクスが開発中の経口肥満症薬「アレニグリプロン」が、中期臨床試験で最大15.3%の減量効果を示しました。

現在、肥満治療市場を独占しているのは注射剤ですが、製造が容易で患者の心理的ハードルも低い「飲み薬」への期待は極めて高く、この結果を受けて同社の株価は一時140%超急騰しました。

この「肥満治療の経口化」は、内科系クリニックの外来フローを劇的に効率化させる可能性があると見ています。

注射剤のような冷所保存や手技指導の負担が軽減されることで、より多くの医療機関が肥満治療に参入しやすくなります。2026年には大手メーカーによる経口薬の発売も予定されており、利便性の向上は治療の継続率を高めるため、慢性期疾患管理の一環として「肥満治療」が本格的に組み込まれる時代が来るでしょう。

おわりに

今回取り上げたニュースの数々は、医療・介護を取り巻く環境がかつてないスピードで変化していることを如実に物語っています。

行政による制度の締め付けやコスト高騰といった厳しい現実がある一方で、テクノロジーや科学の進歩が新たな「救済の手立て」を生み出しているのも事実です。

私たち医療に関わる者に求められているのは、単に変化を恐れるのではなく、最新の情報をいち早くキャッチし、それを自院や自身の行動にどう結びつけるかという適応力です。

この記事が、皆様にとって2026年という大きな節目を乗り越え、より良い医療サービスを提供するためのヒントになれば幸いです。