はじめに

今週も、高齢者の医療費負担増の議論本格化や国立大病院の経営危機、さらにはAIや再生医療の最新動向まで、医療界は大きな変化の渦中にあります。

この記事では、2025年10月第五週の重要な医療ニュースをピックアップしています。

未来を読み解くヒントとしてご活用ください。

迫る制度改革と現場の課題

バイオ後続品の使用促進へ。先行品は患者負担増の可能性

厚生労働省が、非常に高額な「バイオ医薬品」の医療費抑制策として、安価な後続品(バイオシミラー)の使用促進策の検討に入りました。

バイオシミラーは先行品と同等の品質や有効性を持つとされていますが、薬価は3割ほど低くなります。

2024年度の使用率が金額ベースで33.7%にとどまっていることから、厚労省はさらなる普及を目指しています。

具体的な案として、すでにジェネリック医薬品で導入されているように、あえて高価な先行品を選んだ患者の窓口負担額を引き上げる案や、後続品を処方した医療機関への診療報酬を手厚くする案が議論されています。

現状では、高額療養費制度があるため、患者さんにとってはどちらを選んでも自己負担額が変わらないケースも多く、切り替えが進まない一因とされています。

政府は2026年度中の導入を目指し、議論を進める方針です。

バイオシミラーの普及は医療保険財政の持続可能性にとって重要なテーマです。

しかし、患者さんが先行品を希望する背景には、長年の使用実績への信頼感や、医師からの説明の状況も関係してきます。単に患者負担を増やすだけでは、十分な納得が得られない可能性もあります。

医療機関側にとっても、バイオシミラーへの切り替えには説明コストや在庫管理の負担が伴います。

診療報酬による誘導策が、こうした現場の負担も考慮した設計になるか、また、高額療養費制度との兼ね合いで実質的な効果がどれほど出るのかを注視していく必要があります。

高齢者の「医療費3割負担」対象者拡大へ。政府・厚労省が議論本格化

70歳以上の高齢者の医療費窓口負担について、厚生労働省が現役世代と同じ「3割」とする対象者の拡大に向けた議論を本格化させることが報じられました。

現行制度では、70~74歳は2割、75歳以上は1割負担が原則ですが、「現役並み所得」がある高齢者は3割負担となっています。

今回の議論は、この「現役並み所得」の基準を見直し、3割負担の対象者を広げようとするものです。

背景には、高齢化や医療の高度化による医療費の増大があり、現役世代の保険料負担が増え続けていることがあります。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書に「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」が明記されたことも、議論を後押ししています。

23日の社会保障審議会では、高齢者の給与所得や金融所得が増えているデータが示され、委員からは対象者拡大に肯定的な意見が目立った一方、慎重な意見も出たとのことです。

「年齢ではなく支払い能力で負担する」という「応能負担」の考え方自体は、公平性の観点から理解できるものです。

しかし、問題はその「線引き」だと思います。

高齢者と一口に言っても、所得や資産の状況は多様です。

3割負担の基準が引き上げられた場合、これまで2割や1割だった層の負担が急に増えることになります。

特に、基準の境界線上にいる方々にとっては大きな影響があり、「必要な受診を控える」といった事態を招かないか懸念されます。

「所得だけでなく資産の状況をどう評価するのか」というきめ細やかな制度設計が求められます。

臓器提供時の「家族への説明・同意取得」に新法人設立へ

脳死下や心停止後の臓器提供(ドナー)に際し、ご家族への説明や同意取得といった重要なプロセスを担う新たな法人を、藤田医科大学などが設立し、厚生労働省にあっせん業の許可を申請する方針であると報じられました。

現在、これらの業務は日本臓器移植ネットワーク(JOT)が一手に担っていますが、業務が逼迫しているという課題がありました。

今回の動きは、厚労省が進める移植医療体制改革の一環で、JOTの業務を一部民間に移行する試みとなります。

許可が下りれば、新法人は愛知、三重、静岡など中部7県の病院に職員を派遣し、家族対応や臓器摘出時の調整、搬送手段の確保などを担うことになります。

臓器提供の意思確認や家族の同意取得は、極めて高度な専門性と倫理観、そして精神的なサポートが求められる業務です。

これまでJOTに集中していたノウハウや機能を、大学病院を中心とする新法人がどのように引き継ぎ、地域特性も踏まえて展開していくのかが注目されます。

JOTの負担軽減につながることはもちろんですが、それ以上に、地域に根差した法人がきめ細かく病院と連携することで、ドナー家族の意思をより丁寧に汲み取れる体制が整うことを期待しています。

70歳以上の医療費負担、「支払い能力に応じた」見直し議論開始

先のニュースとも関連しますが、23日の厚労省部会で、70歳以上の医療費自己負担について、年齢ではなく「支払い能力」に応じて負担を求めるべきだとの意見が目立ったことが報じられました。

この部会では、高齢者ほど1人当たり医療費が高い一方で、自己負担額は低く抑えられているというデータが示されました。

現役世代の負担軽減のため、能力に応じた負担を求めるべきとの意見が大勢を占める一方、負担増となる可能性に配慮し、低所得層への影響を懸念する慎重な声も上がったようです。

また、この議論と並行して、市販薬と効能が似た「OTC類似薬」への公的医療保険の適用の見直しについても、年内に方向性をまとめる考えが示されています。

注目すべきは、同時に議論されている「OTC類似薬」の保険適用見直しです。

これは、例えば湿布薬や一部のビタミン剤、漢方薬など、医師の処方箋がなくても薬局で買える市販薬と近い効果の薬について、保険適用から外し、全額自己負担にしようという議論です。

医療費適正化の手段として以前からたびたび俎上に載ってきましたが、今回は維新の会の意向も反映され、議論が本格化する可能性があります。

これが実現すれば、患者さんの窓口負担が実質的に増えるだけでなく、医療機関の処方行動にも大きな影響を与えることになります。

東海大病院、医師らの長時間労働で是正勧告。年2000時間超の医師も

東海大学医学部付属病院が、医師らの長時間労働や未払い残業について、労働基準監督署から是正勧告や指導を受けていたことが明らかになりました。

関係者の証言では、残業代請求が適切に処理されなかったり、当直中の救急対応が勤務時間として計算されなかったりした事例があったとされています。

病院の「医師労働時間短縮計画」によると、2022年度の実績で、時間外労働が過労死ライン(年960時間)の倍以上となる「年2000時間」を超える医師が、約30診療科のうち11科に存在し、臨床研修医にもいたとのことです。

労基署は2023年9月に立ち入り検査を行い、2024年5月に勧告などを行っていました。

2024年4月から医師の働き方改革が施行された直後の「2024年5月」に勧告が出ている点が極めて重要です。

制度がスタートしてもなお、現場の労働実態や管理体制の改善が追いついていないことの表れだと思います。

特に「年2000時間超」という数字は、医療安全の観点からも許容できる水準ではありません。

また、「当直中の救急対応を勤務時間に計算しない」という運用は、いわゆる「宿日直許可」の要件を逸脱している可能性が非常に高く、多くの病院でグレーとされてきた部分にメスが入った形となります。

これは東海大病院だけの問題ではなく、同様の課題を抱える大学病院や急性期病院にとって、自院の体制を早急に見直す必要があることを示す事例といえます。

加速するDXとデータ活用の最前線

神戸大とアマゾンが連携。「神戸医療DXモデル」で業務効率化と地域連携目指す

神戸大学大学院医学研究科・医学部付属病院と、クラウドサービス大手のアマゾンウェブサービスジャパン(AWS)が、医療・研究・教育分野での包括連携協定を締結しました。

この取り組みは「神戸医療DXモデル」と名付けられ、AWSの技術を活用して医療DXを推進します。

背景には、カルテ記載などの業務増大により、医師が患者との対話時間を十分に確保できないといった大学病院共通の課題があります。

今後は、病院の業務効率化や、地域の医療機関とのデータ共有システムの構築、さらには通院困難な患者の支援や人材育成などを進め、将来的には国内外への展開も目指すとしています。

大学病院が単独で大規模なDXを推進するには、専門的なIT人材の確保やシステム開発の面で限界があります。

今回のように世界的なクラウド企業と深く連携する手法は、非常に合理的と言えます。

重要なのは、単なる「業務効率化」がゴールではなく、それによって生み出されたリソースを、「患者との対話」や「新しい医療技術の研究開発」といった、本来大学病院が果たすべき役割に再投資しようとしている点です。

この神戸医療のDXモデルが、他の病院でも導入可能な標準化されたパッケージとして確立されるのかが注目されます。

AIによる「医療文書の見落とし防止」実証実験で有効性を確認

インテックと岩手医科大学が、AIを用いて医療文書の見落としを防止するシステムの有効性を実証実験で確認したと発表しました。

医療現場では、日々膨大な量の読影レポートなどが作成されますが、多忙な医師がその中の「重要所見」を見落とすリスクが課題とされてきました。

今回の実証実験では、複数のAIを連携させ、読影レポートに含まれる重要所見をAIが判定し、医師にアラートを通知する手法の妥当性を検証しました。

その結果、重要所見に対する許容できない誤判定は0件と、良好な結果が得られたとのことです。

これは医療安全の向上に直結する非常に意義のある取り組みです。

医療現場のインシデントでは、「見落とし」や「確認漏れ」が大きな割合を占めます。

AIが医師の判断を「支援」し、ダブルチェック機能を果たすことで、人間の注意力の限界を補うことができます。

特に、従来のキーワード検索では対応しきれなかった「曖昧な表現」なども、複数のAIを連携させることで判定精度を上げた点に技術的な進歩が感じられます。

AIを医師の代替とするのではなく、安全性を高めるパートナーとして活用する好事例と言えそうです。

病院間の医療情報をオンライン共有する新サービス「PiCls Connect」開始

医療システム開発のファインデックスが、病院とクリニックの間で医療情報をオンライン共有できる新サービス「PiCls Connect(ピクルスコネクト)」の提供を開始しました。

現在、患者さんを紹介する際は、紹介状や検査画像を物理的にやり取りすることが主流ですが、これには医療従事者の大きな負担が伴います。

新サービスは、国際標準規格である「HL7 FHIR」を利用し、これらの医療情報をオンラインで安全に共有できるようにします。

また、厚生労働省が進める「電子カルテ情報共有サービス」とも連携するとしており、患者さんの待ち時間短縮など、満足度の向上にもつながると期待されています。

また、厚生労働省が進める「電子カルテ情報共有サービス」とも連携するとしており、患者さんの待ち時間短縮など、満足度の向上にもつながると期待されています。

このサービスの核心は、特定のベンダーに依存しない「HL7 FHIR」という国際標準規格を採用している点です。

異なるメーカーの電子カルテシステム間でもデータの相互運用がしやすくなります。

さらに、国のインフラである「電子カルテ情報共有サービス」と連携することで、民間サービスと公共サービスが補完し合い、一気に普及が進む可能性があります。

患者さんにとっても、転院先で「また同じ検査をされる」といった負担が軽減されることが期待されます。

鹿児島県・瀬戸内町で離島を結ぶ「オンライン診療」実証実験。へき地医療の課題解決へ

鹿児島県瀬戸内町で、町のへき地診療所と離島を結ぶオンライン診療の実証実験が行われました。

医師不足や移動の負担といった、へき地・離島医療の課題解決を目指す取り組みです。

実験では、診療所の医師がタブレット端末を介し、与路島にいる看護師が測定した血圧データや、リアルタイムで送信される心音・呼吸音などを確認しながら問診を行いました。

受診した住民からは「先生と直接話せて安心できる」と好評だった一方、医師からは「対面より時間がかかる」「雑音が入る」といった改善点も指摘されました。

それでも「健康状態のチェック程度なら問題ない」と評価されており、県は早期の実用化を目指す方針です。

これは日本の医療提供体制における重要課題「医療資源の偏在」に対する、現実的かつ有効なアプローチです。

特に注目すべきは、患者さん単独ではなく、現地の「看護師が介在している」点です。

看護師が専門的な機器の操作やバイタル測定を補助することで、医師は画面越しであっても、より質の高い医療情報に基づいた判断が可能になります。

これは「D to P with N」(Doctor to Patient with Nurse)と呼ばれる形態で、へき地医療におけるオンライン診療の質を担保する上で非常に有効なモデルです。

医師の移動負担や、悪天候による巡回診療の中止リスクを軽減できるメリットは計り知れません。

地域医療の再編と組織管理の現実

人口大幅減の鳥取・日南町、病院建て替えを一旦中止。郡全体で医療体制を再協議へ

鳥取県日南町が、築50年以上経過し老朽化が進む日南病院(99床)の建て替え計画を、「一旦中止」するという大きな決断をしました。

最大の理由は、顕著な人口減少です。

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、日南町を含む日野郡3町の総人口は、2050年には2020年比で半数以下の約4,170人にまで落ち込むと予想されています。

この現実を踏まえ、町は単独での建て替えは困難と判断。今後は、近隣の日野町(日野病院 99床)・江府町(江尾診療所)および県と協議の場を設け、郡全体の医療体制のあり方や各医療機関の役割分担を議論した上で、2027年度中に改めて建設計画を判断する方針です。

目先の建て替えに投資しても、25年後に人口が半減する未来が予測される中で、病院経営が維持できなくなるのは明らかです。

「一旦中止」して、近隣自治体と広域で機能分担を模索するアプローチは、今後の日本の人口減少地域の「病院のたたみ方・再編」のモデルケースとなり得ます。

自治体の”メンツ”を超え、「郡全体」という視点を持てたことが、今回の最大のポイントといえます。

「個人情報入りUSBを拾った」郵便で情報漏洩が発覚。しかし紛失形跡なし

多摩総合医療センターで、患者188人の個人情報が漏洩したと発表されました。注目すべきは、その発覚の経緯が極めて異例である点です。

10月20日、病院機構宛てに「駅のトイレで病院の封筒に入ったUSBメモリを拾った」という趣旨の差出人不明の郵便が届き、同日、受診歴を持つ人物からも電話連絡があったことで判明しました。

漏洩したのは外科手術患者の氏名や手術日などで、病院側が回収に向かっています。

しかし、病院が管理するUSBメモリを確認したところ、紛失したものは確認できず、現時点では私的利用や他の漏洩も確認できていないとしています。

これは非常に不可解で、深刻な事態です。

通常の「紛失」「盗難」であれば管理体制の問題ですが、「紛失の形跡がない」にもかかわらず、情報が物理的なUSBメモリとして外部に流出している点が最大の懸念事項です。

内部関係者による意図的な持ち出しや、過去の紛失が時間差で発覚した可能性なども考えられます。

電子カルテのアクセス履歴の徹底的な調査はもちろんですが、仮に正規の手続きを経ずにデータが持ち出されたとすれば、情報管理の根幹が問われます。

物理媒体の管理の難しさと、データの暗号化や持ち出し制御といった技術的対策の重要性を改めて認識させられる事例です。

富山県リハ病院、こども支援センターの病床「半減」方針に医療者・家族が反対

富山県が、県立のリハビリテーション病院・こども支援センターについて、こども棟の病床数を現在の52床から半分以下の24床に削減する方針を示し、医療関係者や患者家族から反対の声が上がっています。

県側は「経営改善」を理由としていますが、要望書を提出した小児科医や家族らは、医療的ケア児を家族が一時的に預ける「短期入所(レスパイト)」の需要が満たされなくなると強く懸念しています。

要望者の一人は「表面的な数字で判断せず、5年後、10年後の社会の姿を見据えて慎重に検討してほしい」と訴えました。

これに対し新田知事は、レスパイト需要の調査や協議会の設置に前向きな考えを示しています。

これは公立病院経営における最も難しい問題の一つである「経営効率」と「セーフティネットの維持」が真正面から衝突したケースです。

小児医療や障害児医療は、高度な専門性や手厚い人員配置が必要なため、どうしても採算が取りにくい「不採算部門」となりがちです。

しかし、医療的ケア児が安心して暮らすために不可欠な機能であり、特に「レスパイト」は家族の生活や精神的健康を守るための生命線です。

県が「経営改善」だけを理由に削減を強行すれば、地域の小児医療・福祉体制に深刻な穴が空くことになります。

知事が調査や協議の姿勢を見せたことは重要であり、数字だけでは測れない「社会的ニーズ」をいかにくみ取るかが問われています。

分娩休止の上五島病院、転院先を4病院に指定。周産期センターへの集約に戸惑いの声も

長崎県新上五島町で唯一の分娩施設だった県立上五島病院が、産婦人科の常勤医師退職により9月から分娩を休止しました。

これを受け病院側は住民説明会で、妊婦は妊娠35週を目途に、長崎大病院や佐世保市総合医療センターなど、本土の4病院に転院する方針を示しました。

これらの病院はいずれも高度な医療を提供する「周産期母子医療センター」です。

病院側は「安全、安心な出産のため」と説明していますが、当初は希望する病院に転院できるとされていたため、住民からは「個人のクリニックで産みたい」といった戸刃惑いの声も聞かれています。

これは産科医不足による「地域の分娩機能の集約」という、多くの地方が直面する現実です。

病院側が転院先をハイリスク分娩に対応できる「周産期母子医療センター」に指定したのは、万が一の事態に備え「医療安全」を最優先した結果の判断でしょう。

しかし、住民にとっては、出産間近に住み慣れた島を離れ、本土で数週間の滞在を強いられる金銭的な負担や精神的な負担は計り知れません。

住民の「個人のクリニックで」という声は、医療の高度さよりも、利便性や身近な場所で産みたいという切実な願いの表れです。

「医療の安全」と「住民の生活・利便性」のギャップが浮き彫りになった形であり、離島医療の持続可能性という重い課題を突きつけています。

未来の医療を創る技術革新

ぜんそく悪化の仕組み解明。「病原性Th2細胞」と「脂肪酸」の関係

ぜんそくなどのアレルギー性疾患を悪化させる「病原性Th2細胞」がどのようにして生じるのか、その仕組みを千葉大学などの研究チームが解明しました。

本来、私たちの体を寄生虫などから守る「Th2細胞」が、炎症が起きている組織(ぜんそく患者の肺など)で増える特定の脂肪酸を取り込み、それをエネルギー源として利用することで、悪玉とも言える「病原性」の細胞に変化することを突き止めました。

実際に、ぜんそくのモデルマウスでこの脂肪酸の「分解酵素」をなくすと、症状が改善したとのことです。

難病である「好酸球性副鼻腔炎」の患者さんでも同様の現象が観察されており、今後の治療法開発に期待が寄せられています。

これは基礎研究の分野における大きな進展です。

従来のぜんそく治療は、主に「炎症を抑える」ことに焦点が当てられていましたが、今回の発見は「細胞のエネルギー代謝を制御する」という、全く異なるアプローチの治療法が生まれ出る可能性を秘めています。

アレルギー疾患の根本的な治療戦略を変えるかもしれない、重要な研究成果と言えます。

体内で固まる「注射ゲル」開発。弾性率1000倍、低侵襲治療に期待

筑波大学が、従来のゲルに比べて最大1000倍の弾性率を持つ「インジェクタブルゲル」を開発しました。

このゲルは、液体の状態で体内に注射でき、人の体温付近で自然に固まる特徴を持っています。

シリカという物質を使うことで分子の結びつきを強め、固まった状態では筋肉と同程度の高い強度を実現しました。また、固まっている期間も数時間から数日単位で調整可能とのことです。

止血剤としての性能向上や、手術後の癒着防止剤、さらには再生医療で細胞を培養する「足場」としての活用が期待されています。

この技術は「低侵襲治療」と非常に相性が良いと考えられます。

カテーテルや内視鏡といった細い管を通して体内に注入できるため、従来のように大きく切開する必要がありません。

応用範囲が、手術の補助から、未来の医療まで非常に幅広く、実用化に向けた企業連携も探っているとのことで、医療機器メーカーや製薬企業にとって魅力的な技術シードとなりうるニュースです。

「お尻で呼吸する」腸管換気技術、ヒト臨床試験で安全性確認。呼吸不全の新たな治療法なるか

肺での呼吸が困難になった患者を救うため、腸から酸素を取り込む「腸管換気」という画期的な治療法の開発が日米の研究者によって進められています。

このアイデアは、ドジョウなどの魚が消化管を通じて酸素を吸収する仕組みをヒントにしたものです。酸素を豊富に含んだ液体を直腸(お尻)から注入し、腸の粘膜を通じて血流に酸素を送り込むことを目指します。

日本で行われた健康な人を対象とした臨床試験では、参加した27人中20人が60分間耐えることができ、深刻な副作用は報告されなかったとのことです。これにより、人間での安全性が示され、命を救う治療法としての実用化に一歩近づきました。

非常にユニークな発想ですが、大真面目な医療研究です。

重篤な呼吸不全に陥った場合、現在は人工呼吸器やECMOが頼りですが、これを使用する際には高度な設備と専門スタッフが必要です。

もし「腸管換気」が実用化されれば、”災害現場”や”医療資源が乏しい地域”のようなこれらの装置が使えない状況でも、命をつなぐための新たな選択肢となる可能性があります。

実用化には不快感の軽減などまだ課題はありますが、従来の発想にとらわれない日本発の技術として注目に値します。

「光免疫療法」と「免疫阻害剤」併用。頭頸部再発がん治療の臨床試験開始

鳥取大学医学部付属病院などが、再発した「頭頸部がん」を対象に、「光免疫療法」と「免疫チェックポイント阻害剤」という2つの新しい治療法を併用する臨床試験を開始しました。

光免疫療法は、特定の薬を投与した後にレーザー光を当ててがん細胞だけを壊死させる治療法です。

一方、免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が免疫(T細胞)にかけるブレーキを外し、自身の免疫力でがんを攻撃させる薬です。

今回の併用療法は、米国の治験において、従来の標準治療(生存期間の中央値が約13カ月)と比較し、生存期間の中央値が約25.6カ月と、大幅に延長する結果が示されています。

これは非常に期待の大きい「コンビネーション療法」です。

頭頸部のがんは、再発すると手術や放射線治療が難しく、飲み込みや発声といったQOLに直結する機能が損なわれやすいという課題がありました。

生存期間の大幅な延長はもちろんですが、この併用療法によってQOLの改善がどれだけ見込めるのかも、臨床試験の重要な注目点となります。

完治を目指す。自己の幹細胞を使った1型糖尿病の治験開始

徳島大学のチームが、インスリンが分泌されなくなる「1型糖尿病」の患者さんに対し、患者自身の細胞から「幹細胞」を取り出し、インスリンを出す細胞に育てて移植する臨床試験(治験)を始めたと報じられました。

1型糖尿病は、主に自己免疫によって膵臓の細胞が壊され、インスリンを自己分泌できなくなる疾患で、生涯にわたるインスリン注射が不可欠です。

今回の治験は、他人の細胞ではなく患者「自身」の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが低いとされています。

単なる血糖コントロールではなく、失われたインスリン分泌機能そのものを取り戻し、「完治」を目指す取り組みとして注目されます。

これは1型糖尿病の治療における大きな転換点となる可能性があります。

現在の標準治療が「症状の管理」であるのに対し、この治験は「機能の再建」を目指す、根本的なアプローチです。

iPS細胞などを用いた再生医療の研究は世界中で進められていますが、このように「自己細胞」を用いて国内で治験が始まったことは、再生医療がいよいよ「研究室レベル」から「現実の治療選択肢」へと移行しつつあることを示しています。

「ブレーンフォグ」と脳内「AMPA受容体」増加の関連性判明か

新型コロナウイルス感染症の後遺症として知られる「ブレーンフォグ」(集中力や記憶力の低下)について、横浜市立大学がその原因解明につながる可能性のある発表を行いました。

研究グループは、ブレーンフォグの症状を持つ患者さんと健常な人を比較し、脳の状態をPET(陽電子放出断層撮影)という特殊な検査で画像化しました。

その結果、患者さんでは神経伝達に関わる「AMPA受容体」というタンパク質が、脳の広い範囲で増加していることが分かりました。

この受容体の増加は、認知機能の低下と関連している可能性が示唆されています。

AMPA受容体が過剰に増えると神経細胞の働きが崩れるとされており、治療法開発への手がかりとなることが期待されます。

これまで「なんとなく調子が悪い」「気のせいではないか」とされがちだったブレーンフォグの症状に対し、「AMPA受容体の増加」という客観的な生化学的変化が見出された意義は非常に大きいです。

診断法も治療法も確立していない現状において、この発見は大きな一歩です。

さらに、この受容体の働きを調整する既存の「抗てんかん薬」が治療候補として挙げられており、早期の臨床試験と治療法開発につながることが期待されます。

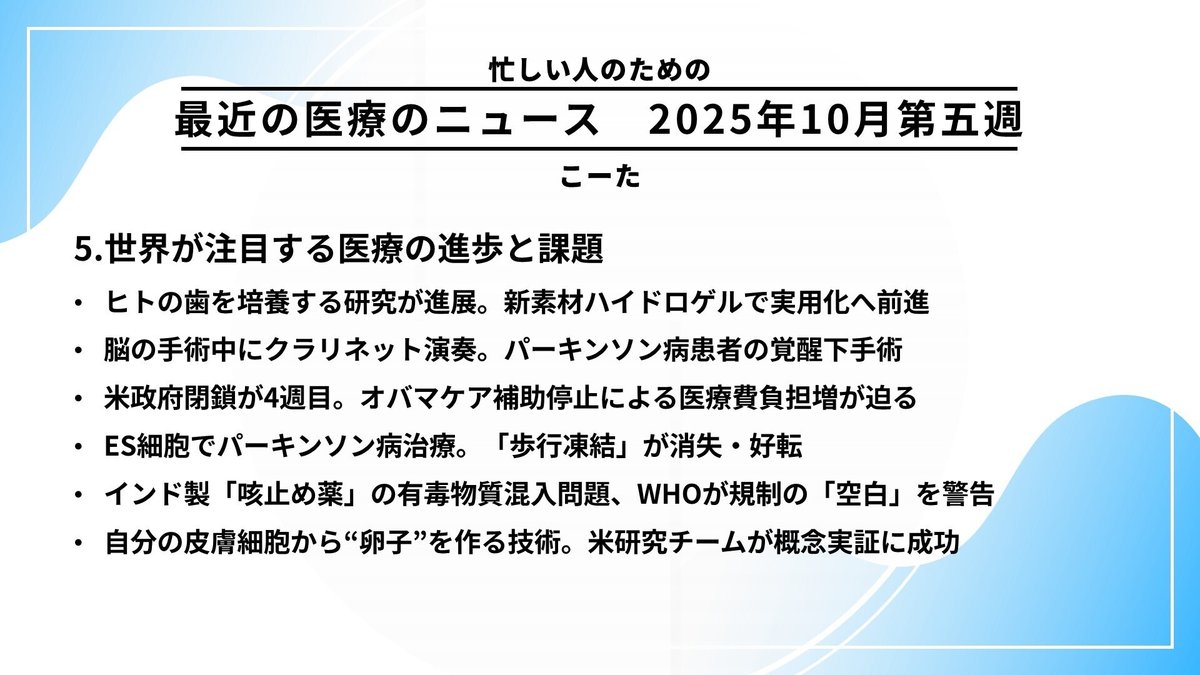

世界が注目する医療の進歩と課題

ヒトの歯を培養する研究が進展。新素材ハイドロゲルで実用化へ前進

失った歯を「再生」する研究が、英国で大きな進展を見せています。

キングス・カレッジ・ロンドンの研究チームは、約20年にわたり研究室で歯を培養する実験に取り組んでいますが、今年、歯を育てる「足場」となる素材に関して飛躍的な進歩があったと報告しました。

研究チームは、従来のコラーゲンに代わり、「ハイドロゲル」という水分を多く含むポリマーを足場として使用。

この新素材が、歯を作る細胞間の「対話」をより効果的に促すことが分かったとしています。

将来、失われた歯槽にこの歯の元を埋め込み、体内で成長させる方法などが構想されています。

これは歯科医療における長年の夢である「歯の再生」に向けた、重要な一歩です。

現在のインプラント治療はあくまで人工物を埋め込むものですが、この研究は自身の細胞から「生物学的な歯」そのものを再生させようとする試みです。

新素材の採用で細胞間の相互作用が改善したという点は、実用化へのハードルを一つ越える可能性を示しています。

実現すれば、歯を失った方のQOL向上に計り知れないインパクトを与えるますね。

脳の手術中にクラリネット演奏。パーキンソン病患者の覚醒下手術

ロンドンの病院で、パーキンソン病の患者が脳の手術中にクラリネットを演奏するという、驚くような映像が公開されました。

これは「覚醒下脳手術」と呼ばれる手法で、患者は意識がある状態で手術を受けました。

この患者さんの目標は、病気の影響で難しくなったクラリネットを再び演奏することでした。

担当医は、手術中に実際に演奏してもらうことが、指の動きや動作の速度を確認し、脳深部に留置する電極の最適な位置を見極める最良の方法だと判断したとのことです。

この事例は「覚醒下脳手術」の技術的な高さと、患者中心の医療の双方を象徴しています。

脳の重要な機能を温存するため、患者さんとコミュニケーションを取りながら手術を行うことはありますが、今回は「クラリネットの演奏」という非常に高度な動作を手術の指標としました。

単に病気を治療するだけでなく、患者さんの「希望」や「生活の質」の回復を医療チームが共有し、ゴールとして設定している点が素晴らしいと感じます。

米政府閉鎖が4週目。オバマケア補助停止による医療費負担増が迫る

米国で、医療関連予算を巡る与野党の対立から政府機関の一部閉鎖が4週目に突入し、医療保険制度(オバマケア)の補助停止が現実味を帯びてきました。

民主党が要求する補助の延長を巡り、トランプ大統領側との交渉が手詰まり状態となっています。

このまま政府閉鎖が続けば、年末に失効する補助が停止し、利用者の保険料負担が急増する事態が迫っています。すでに東部メーン州では、来年1月からの保険料が平均23.9%引き上げられることが承認されたと報じられています。

国民皆保険制度を持たない米国では、「オバマケア」による補助が多くの国民の医療アクセスを支える命綱となっています。

その命綱が「政治的対立」によって一方的に断ち切られ、国民が保険料の高騰や無保険状態に陥るリスクに直面しているわけです。

医療という国民生活の根幹が、政争の駆け引きの材料となっている現状は、極めて深刻な問題です。

ES細胞でパーキンソン病治療。「歩行凍結」が消失・好転

韓国の延世大学セブランス病院の研究チームが、パーキンソン病患者に対し、「ES細胞(胚性幹細胞)」から作製したドーパミン神経細胞を移植する臨床試験を実施し、良好な結果を発表しました。

ES細胞を用いたパーキンソン病の治験報告は、アジアで初めてとなります。

患者12人に臨床試験を実施し、1年間経過を観察したところ、特に高用量の細胞を移植した患者群では症状が平均で約43.1%好転しました。

パーキンソン病患者を悩ませる「歩行凍結」(足がすくんで前に出なくなる症状)が消失、または好転した例も報告されています。

これはパーキンソン病の根本治療を目指す再生医療において、非常に期待の持てる結果です。

従来の薬物療法が不足したドーパミンを「補充」するものだったのに対し、今回は失われた「ドーパミン神経細胞そのもの」を移植するアプローチです。

「歩行凍結」のような、薬でのコントロールが難しい症状が劇的に改善した点は、患者さんのQOL向上に直結します。

インド製「咳止め薬」の有毒物質混入問題、WHOが規制の「空白」を警告

インドで製造された咳止めシロップによる健康被害が深刻化しています。有毒な化学物質「ジエチレングリコール」が混入したシロップを服用した子どもが少なくとも24人死亡し、世界保健機関が警告を強めています。

過去2年間で、インドネシア製のものも含め、同様の有毒物質混入により世界で少なくとも300人の子どもが死亡しています。

インドは「輸出用」の医薬品検査を義務付けましたが、WHOは「国内販売用」の規制が手つかずであり、「規制に空白がある」と指摘しています。

これは単なる製造ミスではなく、医薬品のグローバル・サプライチェーンにおける重大なガバナンス不全です。

インドは「世界の薬局」として安価なジェネリック医薬品を供給していますが、その品質管理体制の根本的な欠陥が露呈しました。

ジエチレングリコールは工業用溶剤で、過去にも薬害事件を繰り返してきた危険な物質です。

「輸出用」だけ検査を強化し「国内用」を野放しにするような規制では、安全は担保できません。

医薬品の安全性をどう確保するか、国際的な課題と言えます。

自分の皮膚細胞から“卵子”を作る技術。米研究チームが概念実証に成功

米国の研究者らが、本人の皮膚細胞などの「体細胞」から機能的な卵子を作製する技術の「概念実証」に成功したと発表しました。不妊治療への応用を目指すものです。

研究チームは、体細胞核移植(SCNT)の技術を応用し、体細胞の染色体の数を実験的に半減させる新しいアプローチを開発。

皮膚細胞の核を、核を取り除いた卵子に移植し、受精させた結果、一部が胚盤胞まで発育したとのことです。

これは不妊治療、特に卵子の老化や早発卵巣不全などで卵子が得られない方々にとって、まさに「希望の光」となり得る研究の第一歩です。

第三者からの卵子提供ではなく、自分の遺伝情報を持つ子どもを授かる可能性を開くものです。

ただし、研究チームも強調している通り、これはまだ基礎研究の「概念実証」の段階です。

成功率の低さや染色体異常のリスクなど技術的な課題は山積みであり、何より生命の誕生に直結する技術であるため、実用化には極めて慎重な倫理的・法的な議論が不可欠となります。

おわりに

今週のニュースを振り返ると、高齢者の負担増や国立大学病院の経営危機といった「医療財源」に関する現実的な課題と、AIによる見落とし防止や再生医療の進展といった「未来の医療」への希望が、同時に議論されていることが分かります。

医療を取り巻く環境は、制度、技術、経営のすべてにおいて、まさに過渡期を迎えています。

今後も、皆様のビジネスや日々の業務に役立つ視点を提供できるよう、情報発信を続けていきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。