はじめに

今週も、病院経営の厳しさを象徴するニュースが相次ぎました。

東京都による異例の診療報酬引き上げ要望や、公立病院の赤字常態化は、もはや個別の経営努力だけでは限界に近いことを示唆しています。

一方で、AIによる画像診断の進化や、新たな創薬技術の台頭など、未来への希望となるトピックも豊富です。

本記事では、日々膨大な情報に追われるビジネスパーソンや医療関係者の方々に向け、毎週、重要ニュースを厳選して解説します。

単なる事実の羅列にとどまらず、医業経営コンサルタントとしての視点を交え、ニュースの裏側にある構造的な変化や今後の展望を読み解いていきます。

激動の医療情勢を俯瞰する一助としてお役立てください。

Kota

Kota

35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。

9年間医療事務として外来・入院を担当。

毎月約9億円を請求していました。

現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。

投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。

趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。

Twitterはこちら

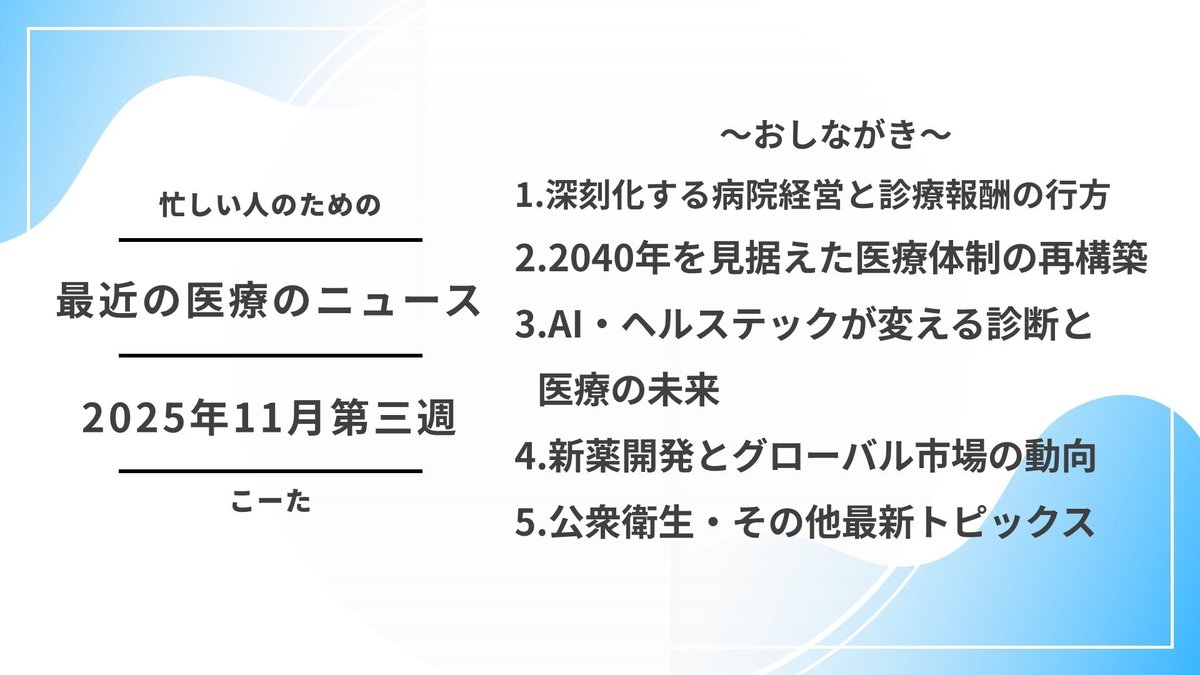

1.深刻化する病院経営と診療報酬の行方

医療機関の経営環境は、物価高騰と人件費上昇という「コストプッシュ型」の波に飲み込まれ、かつてない危機的状況に直面しています。

一般企業のように価格転嫁ができない診療報酬制度の中で、現場はどのような窮状を訴えているのでしょうか。

ここでは、東京都による異例の緊急提言や、公的病院の赤字決算の実態を通じ、限界を迎えつつある病院経営の現在地をレポートします。

東京都、診療報酬「約10%」引き上げを異例の要望。背景に病院赤字の急増

東京都は11月12日、厚生労働省に対し、来年度の診療報酬改定において約10%の大幅な引き上げを求める緊急提言を行いました。

背景には、都内の病院経営が急速に悪化している現状があります。都の調査によれば、2024年度における都内病院の医業収支赤字割合は67.9%に達しており、コロナ禍前の2019年度(50.4%)と比較しても危機的な水準にまで悪化しています。

この10年間、診療報酬の改定率(引き上げ率)はいずれも1%未満の微増にとどまってきました。しかし、昨今の物価高騰に加え、全産業的な賃上げの流れを受けた医療従事者の人件費上昇が、病院経営を強く圧迫しています。

公定価格である診療報酬は医療機関が独自に価格転嫁できないため、国による報酬引き上げがない限り、コスト増を吸収することは不可能です。

今回の「10%」という数字は、実現可能性を度外視してでも窮状を訴えなければならない現場の悲鳴と言えます。

特に人件費の高騰、いわゆるベースアップへの対応は待ったなしの状況です。一般企業が価格転嫁で賃上げ原資を確保する中、それができない医療機関では、人材流出のリスクと経営破綻のリスクの板挟みになっています。

この提言は単なる要望ではなく、日本の医療提供体制が崩壊の瀬戸際にあることを示すシグナルと捉える必要があると思います。

高齢者の医療費「一律3割負担」は非現実的。厚労相が財務省案に懸念

財務省の財政制度等審議会で議論されている「70歳以上の医療費窓口負担を現役世代と同じ3割に引き上げる」という案に対し、上野賢一郎厚生労働省は11月11日、「現実的ではない」との認識を示しました。

財務省側は現役世代の負担軽減を理由に引き上げを提案していますが、厚労相は、一律の負担増が高齢者の受診抑制(=必要な医療を受けなくなること)を招くリスクを懸念しています。

今後は年齢だけで区切るのではなく、高齢者の経済的能力に応じた負担のあり方について、慎重な議論が続く見通しです。

窓口負担の増加は、医療機関の「外来患者数」に直結する極めてセンシティブな問題です。過去の負担増の際にも、一時的な受診控えが発生しました。

特に慢性疾患の管理において、経済的理由による治療中断は重症化を招き、結果として医療費全体を押し上げる可能性があります。

経営的な視点で見れば、医療機関は「患者が来院回数を減らす」という前提で、1回あたりの診療の質や単価構成を見直す時期に来ているとも言えます。

大学病院、昨年度508億円の赤字。自民議連が緊急支援を決議

高度医療や医師育成を担う大学病院の経営も深刻さを増しています。

自民党の議員連盟は11月11日、昨年度の大学病院全体の赤字額が計508億円に上ったことを受け、緊急支援を求める決議を文部科学相に提出しました。

赤字の主な要因は、光熱水費の高騰と人件費の上昇です。

大学病院は高度な医療機器を24時間稼働させるためエネルギー消費量が多く、物価高の影響をダイレクトに受けます。

「地域医療の最後の砦」としての機能維持が危ぶまれる中、診療報酬の抜本的な見直しや補正予算による支援が求められています。

大学病院の赤字は、単なる「一病院の経営不振」とはわけが違います。

大学病院は不採算部門であっても維持しなければならない高度医療や、教育・研究機能を抱えています。これらのコスト増を自助努力だけでカバーするのは限界です。

もし大学病院が機能を縮小すれば、そこから医師の派遣を受けている地域の中小病院へと連鎖的に医療崩壊が広がる恐れがあり、地域医療ネットワーク全体の危機と捉えるべきです。

和歌山・紀南病院組合、14年ぶりの赤字決算。物価高騰と人件費増が直撃

地方の公立病院の苦境も浮き彫りになっています。

和歌山県の紀南病院組合は、2024年度決算で約4億8,000万円の経常赤字を計上しました。これは2010年度以来、14年ぶりの赤字転落となります。

入院患者数は増加したものの、外来患者数の減少や、新型コロナ関連補助金の終了が響きました。

さらに、人事院勧告に伴う人件費増と、材料費などの物価高騰が支出を押し上げています。同組合は外部の経営コンサルタントを入れ、経営改善に向けた抜本的な検討を開始するとしています。

多くの病院で「コロナ補助金の終了」によって、潜在していた経営課題が一気に表面化しています。

紀南病院の事例のように、入院患者が増えても赤字になるという構造は、コストの上昇スピードに収益が追いついていない証拠です。

今後は、単に患者数を追うだけでなく、高騰する固定費を賄えるだけの「診療単価の適正化」や「病床稼働率の極大化」といった、よりシビアな計数管理が求められます。

富山労災病院、経営悪化で魚津市が最大6億円の支援方針。公的病院存続の岐路

富山労災病院の経営悪化を受け、地元の魚津市は最大6億円の財政支援を行う方針を固めました。

同病院は昨年度約5億7,000万円の赤字を計上しており、存続のために病床数を247床から211床へ削減し、急性期病床を半減させて回復期病床を倍増させる機能転換を行います。

市は「地域の中核病院として不可欠」と判断し、異例の支援に踏み切りました。全国の労災病院でも同様に自治体へ支援を要請するケースが出てきています。

この事例は「地域医療構想」の縮図とも言えます。

急性期一本やりでは経営が成り立たず、地域ニーズの高い「回復期」へシフトし、さらに病床数そのものを減らすという判断は、痛みは伴いますが経営再建の代表的な手段の一つです。

自治体の財政支援はあくまで一時的な止血処置であり、この期間内にダウンサイジングと機能転換を完遂できるかが、地域医療存続の鍵を握ります。

北海道石狩病院、豪雪地での訪問診療車導入へCF。地域医療維持に苦慮

北海道の石狩病院では、冬場の過酷な環境下での訪問診療を維持するため、四輪駆動車の購入費用をクラウドファンディングで募り、見事に目標を達成しました。

高齢化で通院が困難な患者が増える一方、豪雪や地吹雪に見舞われる石狩市での訪問診療は「命がけ」の業務となります。

しかし、病院経営の厳しさから車両購入費の捻出が難しく、地域住民や支援者に直接協力を仰ぐ形となりました。

病院がクラウドファンディングを活用することは、単なる資金調達以上の意味を持ちます。それは、地域住民からの「この病院が必要だ」という”信任投票”のようなものです。

経営環境が厳しさを増す中、行政や診療報酬だけに頼るのではなく、地域コミュニティを巻き込んでサステナビリティを確保する「ファン作り」のようなマーケティング視点が必要になってくると感じた事例でした。

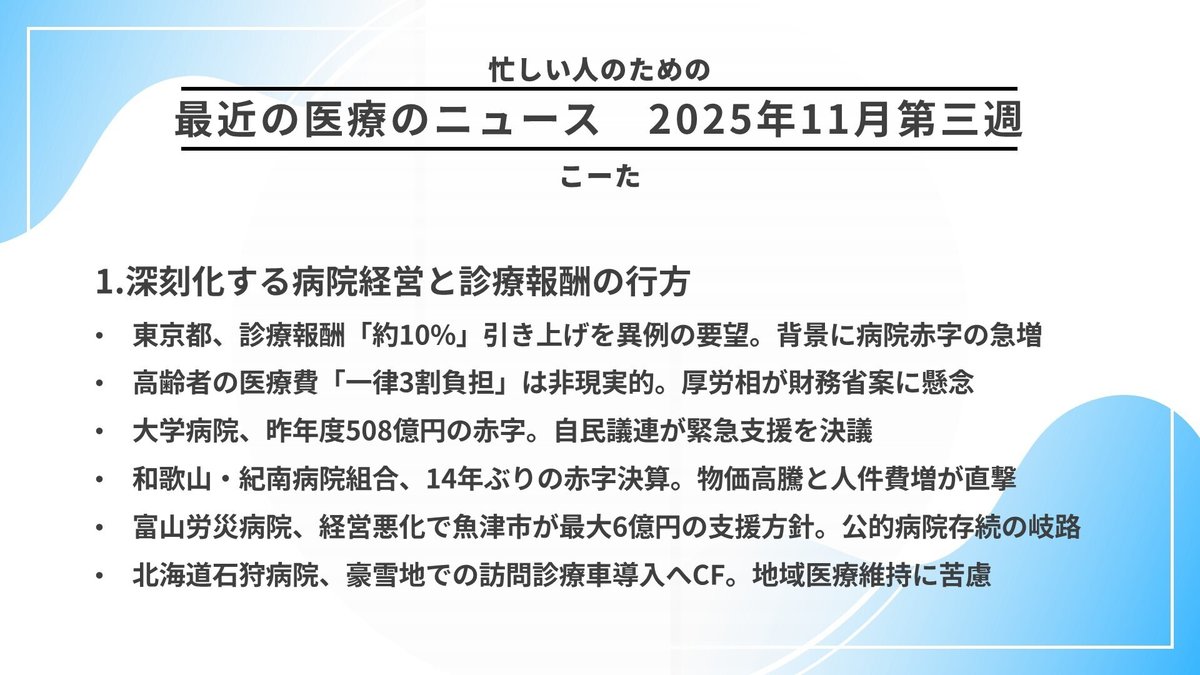

2.2040年を見据えた医療体制の再構築

高齢者人口がピークを迎え、現役世代が急減する「2040年問題」。

政府や自治体は、この静かなる有事に備え、医療提供体制そのものの再設計を急ピッチで進めています。

単なる延命策ではなく、限られた医療資源をどのように最適配分し、持続可能なシステムへと転換していくのか。国レベルの経済対策から、地域ごとの具体的な病院連携の動きまで、構造改革の最前線を追います。

政府、総合経済対策で「持続可能な医療体制」構築へ。賃上げやDX化を推進

政府は11月11日、月内に策定する総合経済対策において、2040年を見据えた「持続可能な医療体制」の構築を重点分野とする方針を固めました。

2040年は高齢者人口がピークに達する一方、現役世代が急減する時期にあたります。

現在の医療・介護現場は、他産業に比べて賃上げのペースが遅く、人材確保が困難な状況にあります。今回の対策では、賃上げ支援に加え、建設資材高騰で整備が停滞している医療機関への支援、さらには医療DXの加速などが盛り込まれました。

また、少子化対策の一環として、経営が厳しい産科・小児科への支援や、ドクターヘリを活用した救急医療体制の整備も急ぐ方針です。

「2040年問題」は単なる高齢化ではなく、支え手である労働力の圧倒的な不足が本質です。政府が掲げる「持続可能」という言葉は、現状維持ではなく「少ない人数で回る仕組みへの転換」を意味しています。

単なる賃上げは防衛策に過ぎず、本丸はDXによる業務効率化です。これからの医療機関経営は、人海戦術からの脱却を図り、テクノロジーで省人化できる部分と、人が行うべきケアの部分を明確に切り分けることが生存条件となります。

青森県、全県版「地域医療構想調整会議」新設へ。自治体病院の連携強化が急務

青森県は11月12日、県内の自治体病院が医療圏の垣根を超えて連携するための「全県版地域医療構想調整会議」を新設する方針を明らかにしました。

県内にある20の自治体病院のうち、実に18病院が赤字経営となっており、その総額は70億円を超えています。

これまでは各地域ごとの調整会議で議論が行われてきましたが、個別の自治体だけでは医師確保や経営維持が限界に達しています。宮下宗一郎知事は、県全体を一つの単位として捉え直し、病院間の連携や機能分担を協議する場を設けることで、地域医療の崩壊を防ぐ狙いです。

従来の「二次医療圏」という枠組み自体が、人口減少によって機能しなくなっている可能性があります。一つの自治体が一つの総合病院を維持する「ワンセット主義」は、もはや財政的にも人材的にも不可能です。

青森県の動きは、近隣自治体との合併のような「病院の再編・統合」が避けられない未来を示唆しています。

経営者視点では、自院だけで完結しようとせず、どの機能を残し、どの機能を他院に委ねるかという「撤退と集約」の決断が迫られるフェーズに入ったと言えます。

岩手医大、盛岡市内2病院と連携協定。高度医療・救急患者のスムーズな病床確保目指す

岩手医科大学附属病院は11月14日、盛岡市立病院および盛岡赤十字病院と連携協定を締結しました。

この協定は、役割分担を明確にすることで、限られた医療資源を有効活用することを目的としています。

具体的には、大学病院が受け入れた重症患者や救急患者について、病状が安定した段階で速やかに連携先の2病院へ転院させる仕組みを強化します。

仕組みの強化によって、大学病院は常に重症患者を受け入れるためのベッドを空けておくことが可能になります。

また、2026年の病院統合に向けた患者調整もスムーズに進める計画です。

高度急性期病院である大学病院にとって、治療が一段落した患者が長期入院することは、新たな救急患者を断らざるを得ない機会損失につながります。

出口となる受け入れ先を協定で確保することは、大学病院の回転率を高めると同時に、連携先病院にとっても安定した患者紹介が見込めるため、地域全体で病床稼働の最適化が図れるWin-Winの戦略です。

3.AI・ヘルステックが変える診断と医療の未来

医療AIは「研究室の中の技術」から、臨床現場で医師を支える「実用的なツール」へと急速に進化を遂げています。

特に今週は、画像診断やスクリーニングの精度向上だけでなく、非専門医のスキル底上げや手術時間の短縮など、医療の質と効率を同時に高める具体的な成果が多数報告されました。

医師の働き方や患者体験を根本から変えうる、最新のヘルステック動向を紹介します。

長崎大、胸部CT画像AIの臨床研究。肺結節の検出感度41%向上、非専門医が専門医上回る

長崎大学病院は11月14日、胸部CT画像を解析するAIソフトウェア「Plus.Lung.Nodule」の臨床研究結果を発表しました。

このAIは、肺がんの可能性がある「肺結節」などの病変を自動で検出するプログラムです。

研究の結果、AIを併用することで医師の病変発見率は52.3%から73.8%へと大幅に向上しました。

特筆すべきは、AIのサポートを受けた「非専門医」の発見率(93.4%)が、AIを使用しない「専門医」の発見率(91%)を上回ったという点です。

また、医師が診断しながらリアルタイムでAIの解析結果を参照する方法が、診断の質を高めるだけでなく、時間短縮にもつながり効率的であることが確認されました。

この結果は、医療現場における「タスク・シフティング」の可能性を大きく広げるものです。AIを活用すれば、経験の浅い医師や非専門医でも、専門医と同等以上の精度で一次スクリーニングが可能になります。

タスク・シフティングが広がることによって、専門医はより高度な判断が必要な症例に集中できるようになり、病院全体としての診断効率と質を底上げできるでしょう。

AIは医師の仕事を奪うのではなく、医師間のスキル格差を埋める「標準化ツール」として機能し始めています。

心電図データから糖尿病リスクをAIが予測。東京科学大が新モデル開発

東京科学大学などの研究チームは、健康診断で測定される「心電図」のデータのみから、糖尿病のリスクが高い人を判別するAIモデルを開発しました。

糖尿病の前段階では、心臓の筋肉に微細な変化が生じるとされていますが、従来の人間による読影では発見が困難でした。今回開発されたAIは、その微細な変化を捉え、高リスク者を約85%の精度で判定することに成功しました。また、腕時計型のウェアラブル端末で取得した心電図データでも同様の判定が可能であることが示されています。

血液検査という「侵襲的」な検査なしでリスクが判定できる点は、受診者の心理的ハードルを大きく下げます。これは企業の健康診断や自治体の検診において、低コストで大量のスクリーニングを行う手段として非常に有望です。

早期発見が進めば、長期的には透析患者の減少など医療費抑制にもつながるため、健康保険組合など保険者からのニーズが高まると予測されます。

「吐く息」で肝臓の異常を発見。バイオ新興、2026年にもサービス開始へ

京都大学や慶應義塾大学の研究成果をもとにしたスタートアップ「VOCs DeepTech Lab」は、人の呼気に含まれる成分から肝臓の異常を検知する技術を実用化します。

この技術は、肝臓の細胞が壊れる際に放出される特有の物質(=鉄の匂いに関連する分子)を分析するものです。

特にお酒を飲まない人にも発症し、肝硬変や肝がんのリスクとなる「代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)」の兆候を捉えることを目指しています。2026年にも企業や病院の健診向けにサービス提供を開始する計画です。

「息を吹きかけるだけ」という検査の手軽さは、患者体験を大きく向上させます。現在の健診オプション検査は手間がかかるものが多いですが、このような手軽な検査が普及すれば、検診の受診率向上やオプション単価のアップにつながります。

医療機関としては、他院との差別化を図るための目玉として導入を検討する価値があるでしょう。

韓国企業、スマホで小児の呼吸音をAI診断。アナログ聴診の代替目指す

韓国のAI企業Notaは、スマートフォンのマイクを使って小児の呼吸音を分析し、肺炎などの疾患を診断するアプリを開発しました。臨床実証では86%以上の精度を確認しています。

従来、医師が聴診器で聞く呼吸音は経験に頼る部分が大きく、客観的な記録や分析が難しいという課題がありました。このアプリは身体の振動音をAIが解析することで、場所を選ばず客観的な診断を可能にします。

この技術は「遠隔医療」や「在宅医療」の質を担保する鍵になります。

特に小児科では、夜間の急な発熱や咳で救急外来を受診すべきか迷う保護者が多く存在します。スマホアプリで一次判断ができれば、不安の解消はもちろん、逼迫する救急外来への不要な受診を減らす「トリアージ」の効果も期待できます。

術中に癌組織を10秒で判定。「MasSpec Pen」がブラジルで臨床試験開始

手術中に腫瘍の切除範囲を判断するための画期的なデバイス「MasSpec Pen(マススペック・ペン)」の臨床試験が、ブラジルで進められています。

組織の表面に水滴を垂らして成分を分析するペン型の装置で、わずか10秒でその組織ががんか正常かを判定できます。

従来、手術中に行う病理診断には20分から1時間程度かかっていましたが、この時間を大幅に短縮できる可能性があります。

手術時間の短縮は、患者の身体的負担を減らすだけでなく、病院経営における「手術室の回転率」を向上させる直接的な要因となります。麻酔科医や看護師の拘束時間も減るため、人件費や光熱費の削減効果も見込めます。

手術室は病院内で最もコストがかかる場所の一つであるため、ここでの「分単位の短縮」は、年間で見れば大きな経営改善効果を生み出します。

OpenAI、消費者向け「AIヘルスアシスタント」開発を検討か

対話型AI「ChatGPT」を開発する米OpenAIが、消費者向けの健康管理ツールの開発を検討していると報じられました。すでに多くのユーザーがChatGPTに医療的な質問をしている現状を踏まえ、専門家を採用して本格参入を模索しています。

テックジャイアントによる医療参入は過去に何度も挫折が見られましたが、今回の生成AIの波は影響力が異なります。

患者がAIによる「予備診断」を持って来院するケースが今後急増するでしょう。医療機関側は、それを「素人の自己判断」と切り捨てるのではなく、AIの情報を前提としたコミュニケーション能力や、AIが見落とす身体所見を診るプロとしての価値を再定義する必要に迫られます。

4.新薬開発とグローバル市場の動向

製薬・医療機器業界では、国境を越えた大型M&Aや、異業種との連携による新たなビジネスモデルの構築が活発化しています。

一方で、日本国内では「ドラッグラグ」の解消や、再生医療の実用化に向けた産学連携の動きが加速しています。

ここでは、生活習慣病市場を巡るグローバル企業の覇権争いや、日本発の技術が世界に挑む事例など、医療ビジネスのダイナミックな潮流を読み解きます。

オムロン、インドAI心電図企業へ追加投資。家庭から医療機関へ事業拡大

オムロンヘルスケアは11月12日、インドでAIによる心電図解析サービスを展開する「TRICOG(トライコグ)」社への追加投資を行いました。

オムロンはこれまで、家庭用の血圧計や心電計の販売を主力としてきましたが、今後は医療機関向けの検査・診断支援サービスへと事業領域を拡大します。

インドは循環器専門医が不足しており、遠隔での診断支援ニーズが高い地域です。オムロンは、トライコグ社が持つAI解析技術と医師ネットワークを活用し、デバイスの販売にとどまらず、診断データを提供するサービスモデルへの転換を図ります。

また、国内では2026年から長時間心電図解析サービス「Heartnote」事業を承継し、不整脈の早期発見から治療支援までを一貫してサポートする体制を整えます。

医療機器メーカーが「モノ売り」から「コト売り」へとシフトする典型的な事例であり、かつ重要な戦略転換です。

単に機器を売るだけでなく、そこから得られるバイタルデータを解析し、診断価値として医療機関に提供することで、継続的な収益モデルを構築しようとしています。インドという巨大市場でこのモデルを確立できれば、グローバル展開の強力な足がかりとなるでしょう。

関西医大、米機関と合同会社設立。がん新薬開発で「ドラッグラグ」解消へ

関西医科大学は11月11日、米国のがん臨床試験専門機関「ネクストオンコロジー」と提携し、新薬開発の初期段階である「第1相試験」を実施する合同会社を設立すると発表しました。

海外で開発された新薬が日本で承認されるまでに時間がかかる「ドラッグラグ」や、そもそも開発が行われない「ドラッグロス」が問題視されています。

関西医大は、国際的な治験ネットワークの一翼を担うことで、日本の患者が早期に最先端の治験薬にアクセスできる体制を整えます。

大学病院が海外の治験専門機関と直接提携し、治験実施のための事業体を設立するのは画期的な動きです。

治験、特に第1相試験は高度な管理体制が必要ですが、実施できれば多額の治験収入が見込める上、最先端医療を提供できる病院としてのブランド力も向上します。

大学病院の経営多角化として、非常に戦略的な一手と言えます。

東北大など、インスリン異常を防ぐ小胞体内の「工場」を発見。糖尿病治療薬に期待

東北大学などの国際研究チームは、細胞内でインスリンが作られる際、その構造異常を防ぐ特定の区画が存在することを発見しました。

インスリンが正常に組み立てられないと血糖値が下がらず糖尿病の原因となりますが、今回発見された仕組みを応用することで、インスリンの品質管理を助ける新たな糖尿病治療薬の開発につながる可能性があります。

また、このメカニズムはアルツハイマー病などの原因となる異常タンパク質の蓄積を防ぐ研究にも応用できると期待されています。

糖尿病は世界的ないわゆる「パンデミック」状態にあり、関連する薬剤市場は極めて巨大です。基礎研究の段階ではありますが、既存薬とは異なるメカニズムでの創薬シーズは、製薬企業にとって喉から手が出るほど欲しい情報です。

今後、産学連携による実用化研究が加速し、大型のライセンス契約などに発展する可能性があります。

人工タンパク質で半月板損傷を治療。三洋化成、2028年度の実用化目指す

化学メーカーの三洋化成工業は、広島大学病院と共同で、膝の半月板損傷を修復する治療法の開発を進めています。

人工タンパク質「シルクエラスチン」を患部に注入し、組織の再生を促すもので、現在、実用化に向けた最終段階の治験に入っています。

半月板損傷は、従来は切除手術が主流でしたが、切除すると将来的に変形性膝関節症になるリスクがありました。

この新治療法は、切除せずに組織を「再生」させるため、患者の予後を大きく改善する可能性があります。2028年度の保険適用を目指しています。

素材メーカーの技術が医療現場の「アンメット・メディカル・ニーズ(=未だ満たされていない医療ニーズ)」を解決する好例です。

整形外科領域では、高齢者のQOL維持が重要課題であり、「切らずに治す」「再生させる」治療法は、患者満足度が非常に高い分野です。

実用化されれば、整形外科クリニックや病院の治療戦略を大きく変えるスタンダードになる可能性があります。

ファイザー、肥満症薬開発企業メッツェラ買収完了。急成長市場へ再参入

米ファイザーは、肥満症治療薬を開発するバイオ企業メッツェラ社の買収を完了しました。買収額は最大100億ドル(約1.5兆円)規模となります。

現在、世界の医薬品市場では、ノボノルディスク(デンマーク)とイーライリリー(米)が肥満症薬で独走していますが、ファイザーはこの買収によって、月1回の投与で済む飲み薬候補などを手に入れ、巻き返しを図ります。

一方、イーライリリーの肥満症薬「マンジャロ」は、インド市場において発売から数ヶ月で医薬品売上高トップを記録しました。

生活習慣病が増加する新興国でも、肥満症薬への需要が爆発的に拡大していることが分かります。

肥満症薬市場は、かつてないスピードで拡大しており、製薬業界の勢力図を塗り替えつつあります。ファイザーの巨額買収は、この波に乗り遅れまいとする焦りと本気度の表れです。

医療現場においては、これら高額な薬剤が保険適用される範囲と、美容目的などの自由診療の境界線が議論になっており、今後の薬剤費の増大が医療保険財政に与える影響も注視する必要があります。

血液中の微量DNAで肺がん再発リスクを予測。英研究所が新手法

英国のフランシス・クリック研究所などは、血液中に含まれる微量ながん細胞由来のDNAを測定することで、肺がん手術後の再発リスクを高精度に予測できることを突き止めました。

従来の手法よりも高感度な検出技術を用いることで、再発リスクが高い患者には強力な治療を、リスクが低い患者には治療を軽減するといった「個別化医療」が可能になります。

血液検査だけで詳細な病態を知る「リキッドバイオプシー」の進化は目覚ましいものがあります。

経営的な視点で見ると、この検査が普及すれば、再発リスクの低い患者に対する過剰な投薬や検査を減らすことができ、医療費の適正化につながります。

同時に、高リスク患者への集中介入により治療成績が向上すれば、病院としての評価も高まると思います。

米FDA、遺伝性筋疾患治療薬に警告。10代患者2名の死亡受け使用制限

米食品医薬品局(FDA)は、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの遺伝子治療薬について、10代の患者2名が治療後に死亡したことを受け、使用対象を制限する警告を出しました。

この薬は筋肉の衰えを食い止める画期的な新薬として期待されていましたが、副作用とみられる急性肝不全が発生しました。

今後は、歩行可能な患者などに対象が限定されます。

遺伝子治療薬などの新規治療手段は、劇的な効果が期待できる反面、未知の副作用リスクも抱えています。今回の件は、承認後であっても、市販後調査や有害事象のモニタリングがいかに重要かを示しています。

医療機関側も、新薬採用にあたってはメーカー情報を鵜呑みにせず、例えば薬事委員会等の機能強化などのリスクベネフィットを慎重に評価する院内体制が不可欠です。

5.公衆衛生・その他最新トピックス

最後に、私たちの日常生活や企業の健康経営に直結する公衆衛生の研究結果と、医療政策に影響を与える海外の規制当局の動向を取り上げます。

生活習慣がもたらす健康リスクへの新たな知見や、新薬審査の迅速化を左右するキーパーソンの配置など、一見すると独立したニュースの背後にある、社会的な影響力について解説します。

「過度の飲酒」は脳出血発症を平均11歳早める可能性。米研究が関連性を指摘

神経学の専門誌『Neurology』に掲載された研究によると、1日に3杯以上のアルコールを日常的に摂取する「過度の飲酒」は、脳出血の発症時期を早めるリスクがあることが明らかになりました。

研究チームが脳内出血で入院した成人データを分析したところ、過度な飲酒習慣があるグループは、そうでないグループに比べて、平均して約11年も早く脳出血を発症していました。

脳卒中には血管が詰まる「虚血性」と、血管が破れる「出血性」がありますが、出血性はより重篤になりやすく、後遺症が残るリスクも高いとされています。

研究者は、アルコール摂取が血圧上昇を招き、それが脳出血の主要なリスク因子になっていると指摘しています。

このニュースは、企業の「健康経営」において重要な示唆を含んでいます。発症が「11年早まる」ということは、働き盛りであり、組織の中核を担う40代・50代で脳卒中リスクが高まることを意味します。

従業員が突然の離脱を余儀なくされれば、企業活動へのダメージは計り知れません。健康診断での血圧管理はもちろん、アルコールに関するヘルスリテラシー教育を見直すことは、従業員を守るだけでなく、企業の生産性を守る「リスクマネジメント」の一環と言えます。

米FDA、新薬審査部門トップに腫瘍学のベテラン、パズダー氏を任命

米食品医薬品局(FDA)は11月11日、新薬審査部門のトップに、長年腫瘍学部門の責任者を務めてきたリチャード・パズダー氏を任命しました。

パズダー氏はこれまで、抗がん剤の審査プロセスを効率化し、承認スピードを劇的に早めた実績で知られています。

今回の人事は、米国の厚生行政における指導部交代の一環で行われたもので、パズダー氏は今後、市販薬や多くの処方薬を規制する巨大な部門を統括することになります。がん領域で培った迅速な審査手法が、他の医薬品領域にも適用されるかが注目されています。

世界最大の医薬品市場である米国の規制方針が変われば、日本の製薬企業の戦略にも繋がる可能性があります。

パズダー氏の起用は、FDAが「安全性重視で慎重」な姿勢から、「リスクを管理しつつイノベーションを早期に市場に出す」方向へ、さらに舵を切るシグナルとも受け取れます。

日本のドラッグラグ解消に向けた議論にも影響を与えるでしょうし、米国展開を目指す日本の創薬ベンチャーにとっては、早期承認のチャンスが広がる追い風になる可能性があります。

おわりに

今週のニュースを振り返ると、「従来の仕組みの崩壊」と「新たなテクノロジーの胎動」が同時進行している様子が鮮明に浮かび上がります。

診療報酬や補助金頼みの経営モデルが曲がり角を迎える中、生き残る医療機関の条件は明確になりつつあります。それは、地域における自院の役割を再定義し、AIやDXといったテクノロジーを恐れず現場に実装できるかどうかです。

変化は痛みを伴いますが、ピンチをチャンスに変えるためのツールもまた、私たちの手元には揃い始めています。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。