はじめに

医療界は今、大きな岐路に立たされています。

物価高騰や人材不足による経営悪化のニュースが相次ぐ一方、AIやDXといった技術革新が新たな可能性を切り拓こうとしています。

この記事では、最新動向をもとに、医療現場が直面する厳しい現実と、未来に向けた希望の光を、医業経営コンサルタントの視点から分かりやすく解説します。

わずか数分で、複雑な医療界の「今」と「これから」を掴む一助となれば幸いです。

Kota

Kota

35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。

9年間医療事務として外来・入院を担当。

毎月約9億円を請求していました。

現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。

投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。

趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。

Twitterはこちら

深刻化する「病院経営の危機」 – 地方から始まる医療崩壊の足音

相次ぐ地方病院の赤字と機能縮小

今週は、特に地方の医療提供体制の厳しさを浮き彫りにするニュースが目立ちました。

新潟県では、県立病院全体の赤字が当初見込みを7億円も上回り、36億円に達する見通しです。

病院の機能や規模の見直しを進めているにもかかわらず、人口減少などによる患者数の減少が収入減に直結し、運転資金が枯渇する恐れさえ出てきています。

同じく新潟県では、県立松代病院が入院機能を持たない「無床診療所」となる方針が合意されました。地元住民からは反対の声も上がる中での苦渋の決断であり、地域医療の維持の難しさを象徴しています。

しかし、この問題は新潟県に限りません。青森県内でも、物価高と人件費の上昇が医療機関の経営を直撃しています。

弘前大学医学部付属病院からは「物価上昇に対応した診療報酬に見直すことが急務だ」という切実な声が上がっており、高い病床利用率を維持してもなお赤字に陥るという構造的な課題が浮き彫りになっています。

さらに、福島県の三春病院では、運営母体の撤退に伴い、入院機能と外来診療が段階的に終了し、来年4月からは休院する見通しです。

これらのニュースは、個別の病院の経営努力だけでは乗り越えられない、大きな構造変化の波が押し寄せていることを示しています。

人口減少、物価高騰、そしてそれに追いつかない診療報酬制度。このままでは、必要な医療が受けられなくなる地域がさらに増えていくのではないか、という強い危機感を感じます。

危機の本質は「財務」だけでなく「人材」にあり

こうした厳しい状況に対し、板橋中央総合病院の加藤院長は、「病院危機の本質は財務ではなく人材にある」という重要な視点を提示しています。

効率を重視する病院運営が、若手医療従事者にとって魅力的に映らず、より患者と向き合える地域医療などに人材が流れている傾向を指摘しています。

単なる赤字対策だけでなく、医療従事者がやりがいを持って働き続けられる環境をいかに作るか。

総合診療科の強化によるチーム医療の推進といった現場の工夫に加え、国全体で人材育成を支える診療報酬体系への見直しが不可欠であると提言されており、これはまさしく経営コンサルティングの現場でも日々直面する課題です。

未来を拓く「医療DXと技術革新」- 課題解決の鍵はどこに?

暗いニュースばかりではありません。課題を乗り越えようとする、力強い技術革新の動きも活発化しています。

「つながる医療」が地域を救う – 医療DXの最前線

富山市では、コミュニケーションアプリ「Join」を活用し、拠点病院と地域のクリニックがMRIやCTなどの画像データを共有する取り組みが進んでいます。

「Join」の活用によって、救急時の迅速な専門医への相談や、手術依頼などがスムーズになり、患者の安心につながっています。

これは、前述した地域医療構想が目指す「連携」を、テクノロジーが力強く後押しする好事例と言えます。

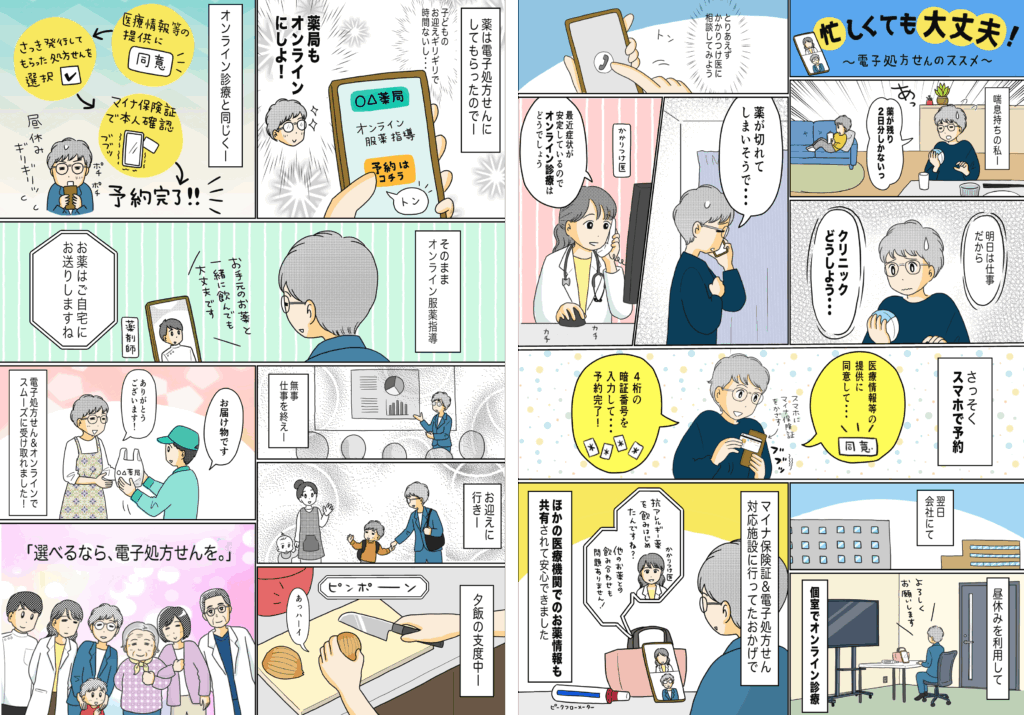

また、厚生労働省も電子処方箋のメリットを漫画で紹介するなど、国民への理解促進に乗り出しています。

医療DXは、業務効率化だけでなく、患者体験の向上にも直結する重要なテーマです。

AIとロボットが研究開発と遠隔医療を加速

最先端の現場では、AIがさらに大きな役割を果たそうとしています。

ロート製薬とフツパーが共同開発したAIエージェント「リアラボ AI」は、処方設計から実験ロボットの制御までを自律的に行い、従来1週間かかっていた工程を1日に短縮する可能性を秘めています。創薬や製品開発のスピードを劇的に変えるかもしれません。

また、ウィーメックスが発売したカート型の遠隔医療システムは、70倍ズームの高性能カメラを搭載し、救急外来など電源確保が難しい場所でも活用できます。専門医が不足する地域でも、質の高い医療へのアクセスを可能にする技術として期待されます。

技術革新の「光と影」

一方で、技術導入には慎重な視点も必要です。ポーランドの研究では、大腸内視鏡検査でAIの検出ツールを使い続けると、医師自身のポリープ発見スキルが低下する可能性が示唆されました。

AIはあくまで医師を補助するツールであり、その能力を最大限に引き出しつつ、医師自身の技術をいかに維持・向上させていくか。新たな教育や研修のあり方が問われることになります。

膨らみ続ける国民医療費と持続可能性への問い

過去最高の48.1兆円 – 構造的な課題

2023年度の国民医療費が、前年度比3.0%増の48兆915億円となり、過去最高を更新しました。国民一人当たりでも38万6700円と過去最高です。高齢化や医療技術の高度化が主な要因であり、この増加傾向は今後も続くと予想されます。

この現実は、私たちが医療の「費用対効果」をより一層シビアに考えなければならない時代に入ったことを意味しています。

例えば、ほんま内科胃腸科医院(山形県酒田市)が考案した大腸ポリープ切除の新手法「PC法」は、術後の出血をゼロにすることで、再入院などの社会的コストを削減し、患者のQOL向上にもつながる画期的な取り組みです。

こうした現場のイノベーションを、制度として適切に評価し、普及させていく視点が不可欠です。

「過剰受診」という他山の石

海の向こう、韓国では、年間365回以上も外来受診する患者が過去5年で1万2000人以上に上るという驚くべきデータが報告されました。自己負担率を引き上げる対策も大きな効果を上げていないようです。

これは極端な例ですが、医療資源の適正な利用という点において、日本も決して無関係ではありません。フリーアクセスを維持しつつ、いかに医療の適正化を図るか。非常に難しい舵取りが求められています。

おわりに:危機の中から、次なる医療の姿を描く

今月も、医療界を取り巻く多様なニュースが報じられました。地方病院の経営危機や膨張する医療費といった厳しい現実は、私たちがこれまで当たり前だと思っていた医療提供体制が、もはや限界に近づいていることを示唆しています。

しかし、その一方で、DXやAI、現場の創意工夫による新たな治療法など、未来を切り拓く力強い動きも確かに存在します。危機は、変革の最大の好機でもあります。

私たち医業経営コンサルタントの役割は、こうした変化の渦中にある医療機関に対し、目先の課題解決だけでなく、10年後、20年後を見据えた持続可能な経営モデルを共に描いていくことです。

危機を乗り越え、より質の高い医療を未来へとつないでいくために、これからも現場に寄り添い、的確な情報と戦略を提供し続けていきたいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました!